リウマチの治療中なんだけど、ワクチンは打っていいのかしら?

ワクチンの種類によっては、打ってはいけないものもあります。

主治医の先生に相談しましょう。

今回はリウマチや血液疾患の治療に対する免疫抑制薬を使用中のワクチン接種について、リウマチ科医、血液内科医であるつかポンがわかりやすく解説します。この記事を読めば、治療中のワクチン接種の必要性や注意点がわかると思います。

- ワクチン接種は病原体に対する免疫をつけ、感染症にかかりにくくしたり、症状を軽くする効果があります。

- ワクチンには、生ワクチン、不活化ワクチン、mRNAワクチンの3種類があります。

- 免疫抑制薬を使用中の方は、ワクチン接種による感染症の予防が勧められています。

- ワクチン接種ができるかどうかは、ワクチンの種類や免疫抑制薬の種類によって異なります。

1. ワクチン接種について

一般に、感染症にかかると、原因となるウイルスや細菌などの病原体に対する「免疫」ができます。免疫ができることで、その感染症に再びかかりにくくなったり、かかっても症状が軽くなります。

ワクチン接種とは、このようなカラダの仕組みを使って病原体に対する免疫をつけたり、強くすることをいい、「予防接種」ともいいます。

リウマチや血液疾患の治療で、ステロイドやメトトレキサート、生物学的製剤、JAK阻害薬などの免疫抑制薬を使っている方は積極的にワクチン接種を行い、感染を予防することが推奨されています。

2. ワクチンの種類

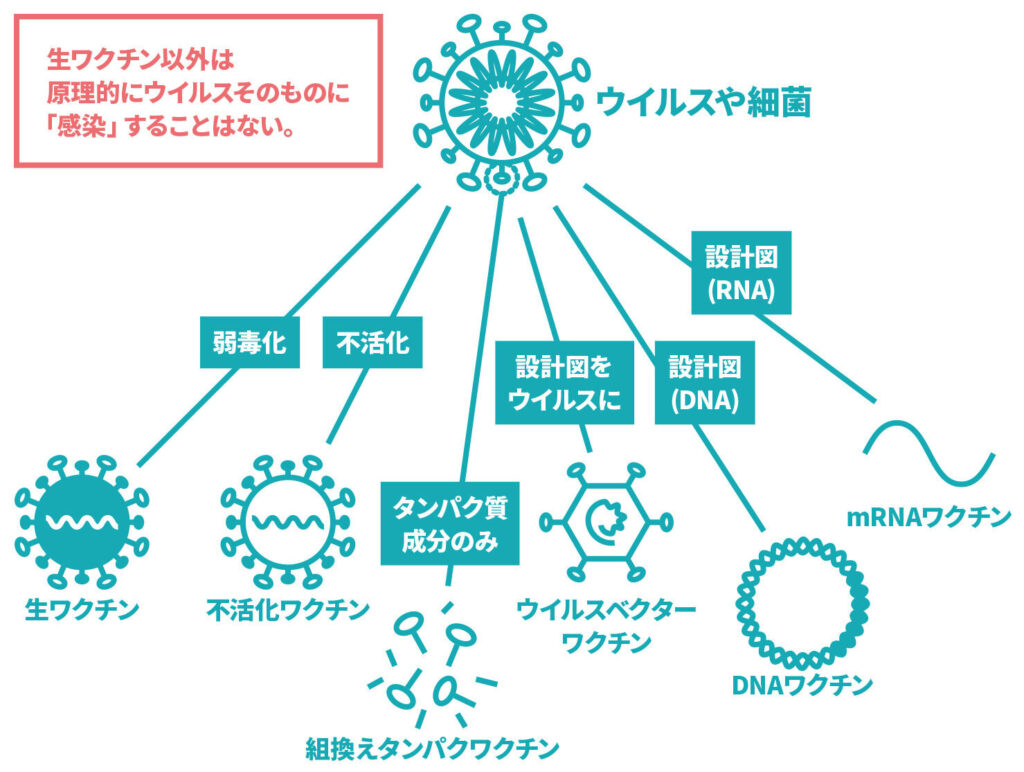

ワクチンは、実際にその病気を発症させるわけではなく、病原体の毒性を弱めたり、完全に無毒化してコントロールされた安全な状態で免疫を作ることができます。

ワクチンには大きく分けると、3種類のタイプがあります。

- 生ワクチン

- 不活化ワクチン

- mRNAワクチン

2-1. 生ワクチン

生ワクチンとは、ウイルスや細菌の毒性や感染力を弱めて体内に入れることで、病原体に対する免疫を作るものです。

つまり抵抗力が弱っているときに接種すると、感染する可能性があるので注意が必要です。

- 定期接種

- BCG(結核)

- MRワクチン(麻疹:はしか、風疹)

- 水痘(みずぼうそう)

- ロタウイルス

- 任意接種

- 流行性耳下腺炎(おたふかぜ)

- 帯状疱疹

2-2. 不活化ワクチン

不活化ワクチンとは、ウイルスや細菌の毒性を完全になくして、免疫を作るのに必要な成分だけを製剤にしたものです。

不活化ワクチン接種は、免疫抑制薬使用中の方でも安全に接種することができます。

- 定期接種

- 肺炎球菌

- B型肝炎

- Hib(インフルエンザ菌b型)

- 4種混合ワクチン(ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ)

- 日本脳炎

- ヒトパピローマウイルス

- 任意接種

- インフルエンザ

- 肺炎球菌

- 帯状疱疹

- 髄膜炎菌

- A型肝炎

2-3. mRNAワクチン

mRNA(メッセンジャーRNA)ワクチンとは、ウイルスのタンパク質をつくるもとになる遺伝情報の一部を注射します。ヒトのカラダの中で、この情報をもとに、ウイルスのタンパク質の一部が作られ、それに対する抗体などができることで、ウイルスに対する免疫ができます。

新型コロナウイルスのワクチンが代表的なmRNAワクチンです。

3. リウマチや血液疾患に使われる免疫抑制薬

リウマチや血液疾患に使われる免疫抑制薬は多くの種類があります。

ここでは、主に外来でよく使う免疫抑制薬を扱います。

- プレドニゾロン(プレドニン®︎)

- メトトレキサート(リウマトレックス®︎)

- タクロリムス(プログラフ®︎)、シクロスポリン(ネオーラル®︎)

- 生物学的製剤

- TNF阻害薬

- インフリキシマブ(レミケード®︎)

- エタネルセプト(エンブレル®︎)

- アダリムマブ(ヒュミラ®︎)

- ゴリムマブ(シンポニー®︎)

- セルトリズマブぺゴル(シムジア®︎)

- ナノゾラ(オゾラリズマブ®︎)

- IL-6阻害薬

- トシリズマブ(アクテムラ®︎)

- サリルマブ(ケブザラ®︎)

- T細胞活性化抑制薬

- アバタセプト(オレンシア®︎)

- IL-17阻害薬

- イキセキズマブ(トルツ®︎)

- セクキヌマブ(コセンティックス®︎)

- ブロダルマブ(ルミセフ®︎)

- ビメキズマブ(ビンゼレックス®︎)

- IL-12/23 阻害薬

- ウステキヌマブ(ステラーラ®︎)

- IL-23 阻害薬

- グセルクマブ(トレムフィア®︎)

- リサンキズマブ(スキリージ®︎)

- TNF阻害薬

- JAK阻害薬

- トファシチニブ(ゼルヤンツ®︎)

- バリシチニブ(オルミエント®︎)

- ペフィシチニブ(スマイラフ®︎)

- ウパダシチニブ(リンヴォック®︎)

- フィルゴチニブ(ジセレカ®︎)

4. 免疫抑制薬を使用中のワクチン接種

このように、ワクチン接種はカラダの仕組みを利用して、病原体に対する免疫を作ります。

ところが、リウマチや血液疾患の治療などで免疫を抑える薬(免疫抑制薬)を使っていると、ワクチンで病原体に対する免疫ができないことがあります。また、ワクチンの種類によっては、その病原体に感染してしまう可能性もあります。

免疫抑制剤を使用中の方は、各ワクチンの注意点を確認しましょう。実際の診療の場では、それぞれの患者さんの病気の状態を見て、医師と患者さんで相談した上で決めています。

4-1. 生ワクチン

基本的に、免疫抑制薬を使用しているときは生ワクチンの接種はできません。

なぜなら、免疫抑制薬を使用中は、弱毒化した病原体でも体内に入るとその病気を発症してしまう可能性があるためです。

どうしても生ワクチンの接種が必要な時は、免疫抑制薬を一旦休薬し、ワクチン接種後も4週間休薬することが推奨されています。

| 各薬剤の生ワクチン接種前の休薬期間 | |

|---|---|

| プレドニゾロン | 4週間 |

| メトトレキサート | 4週間 |

| タクロリムス、シクロスポリン | 4週間 |

| 生物学的製剤 | 投与を1回中止 |

| JAK阻害薬 | 1週間 |

4-2. 不活化ワクチン

不活化ワクチンは、免疫抑制薬を使用しているときでも、安全に接種することができます。

リウマチの患者さんで最も頻度の高い感染症は肺炎です。高齢の方ほどかかりやすくなります。不活化ワクチンである肺炎球菌ワクチンは積極的に受けましょう。

| 各薬剤の不活化ワクチンのポイント | |

|---|---|

| プレドニゾロン | 休薬不要 (ただし、PSL<20mg/日に減量するまでワクチン接種を延期) |

| メトトレキサート | インフルエンザワクチンのみ接種後1〜2週間休薬 (リウマチが安定している場合) |

| タクロリムス シクロスポリン | 休薬不要 |

| 生物学的製剤 | 休薬不要 |

| JAK阻害薬 | 休薬不要 |

4-3. コロナウイルスワクチン

コロナウイルスワクチンは、免疫抑制薬を使用しているときでも、安全に接種することができます。

日本のリウマチ学会は、リウマチ性疾患でステロイドをプレドニン換算で5mg/日以上、免疫抑制剤、生物学的製剤、JAK阻害薬のいすれかを使用中の方は、新型コロナワクチン接種が推奨されています。

ただし、ワクチン接種にあわせた薬の休薬に関しては確固たるエビデンスがありません。

リウマチの病状が安定している場合には、ワクチン接種時から1~2週間の免疫抑制薬の休薬を試しても良いといわれております。

| 各薬剤のコロナウイルスワクチンのポイント | |

|---|---|

| プレドニゾロン | 休薬不要 (ただし、抗体がしっかりと作られるにはPSL<10mg/日がよい) |

| メトトレキサート | 休薬不要 |

| タクロリムス シクロスポリン | 休薬不要 |

| 生物学的製剤 | 休薬不要 |

| JAK阻害薬 | 休薬不要 |

5. 各ワクチンの接種間隔

異なる種類のワクチンを、続けて接種する場合があります。その際のルールは、以下の通りです。

なお、同じ種類のワクチンの接種を複数回受ける場合はワクチンごとの決められた間隔を守りましょう。

- 生ワクチンの接種後の生ワクチン接種 … 27日間あける

- それ以外のワクチンの組み合わせ … 間隔に制限なし(同時接種も可能)

- 生ワクチン → 不活化ワクチン

- 不活化ワクチン → 生ワクチン

- 不活化ワクチン → 不活化ワクチン

参照:「リウマチ学会 新型コロナウイルス(COVID-19)と新型コロナワクチンについて」

「2022年 ACR(アメリカリウマチ学会)リウマチ・筋骨格系疾患患者におけるワクチン接種のガイドライン」

最後まで読んでいただきありがとうございました!リウマチや血液の病気などの別の記事も参考にしていただけると幸いです。お疲れ様でした。