ステロイドは副作用が多いって聞いたことがあるんですが…

ステロイドはリウマチ治療でよく使われる薬です。

副作用を上手に管理すればとてもいい薬です。

ステロイドは副腎皮質ステロイドのことで、抗炎症作用と免疫抑制作用がある薬です。リウマチ治療では昔から使われており、リウマチ薬と一緒に使うことでリウマチ治療をスムーズに進めることができます。

この記事を読めば、リウマチ治療におけるステロイドの正しい使い方がわかると思います。

- ステロイドには、抗炎症作用と免疫抑制作用があります。

- リウマチ治療で最も使われているステロイドの内服薬は、プレドニン®︎です。

- ステロイドの3つの特徴 ① 関節痛を早期に和らげる ② 関節破壊を遅らせる ③ 妊婦さんでも使える。

- ステロイドを少量かつ短期間のみ使うことで、安全に使うことができます。

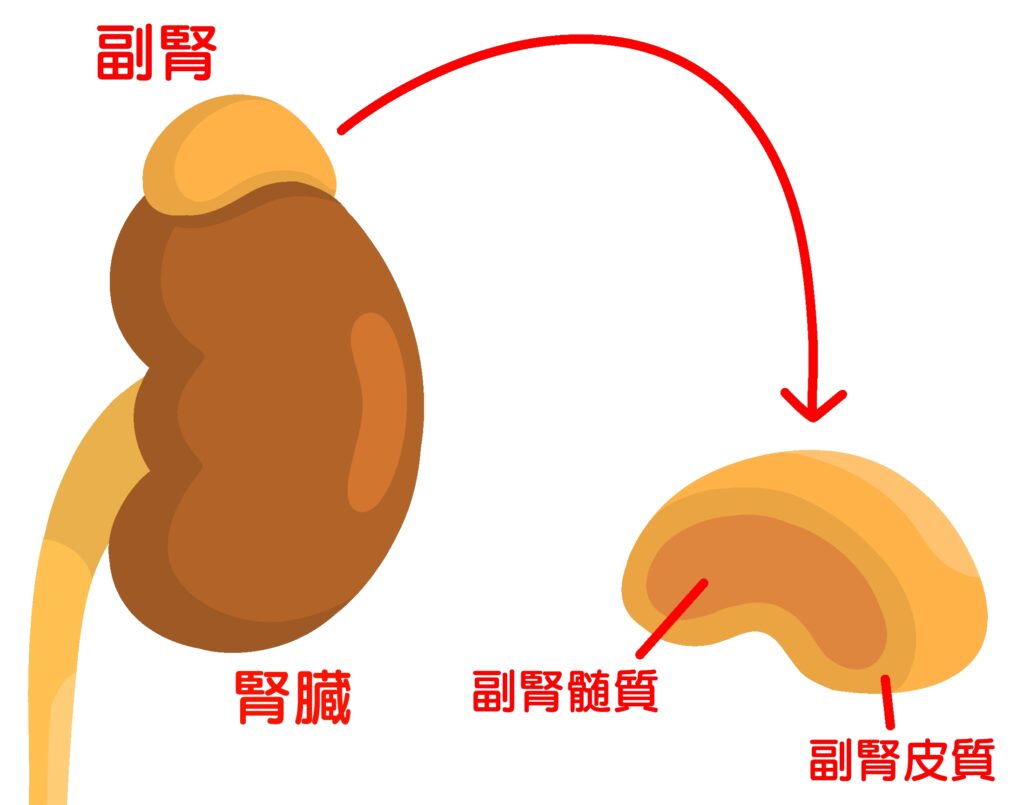

1. ステロイドとは副腎皮質ホルモン

ステロイドとは副腎皮質ホルモンのことで、腎臓の上にある副腎という臓器で分泌されます。人間が生きていくうえで欠かすことのできないホルモンの一つです。これを治療薬として使用する場合、通称ステロイドと呼ばれます。

ステロイドを薬として使用するとカラダの炎症を抑えたり、免疫力を抑える作用があり、リウマチの治療にも使われます。とても良い薬ですが、副作用に注意が必要です。

リウマチ以外の膠原病や肺、腎臓、血液の病気など、色々な病気の治療に使われています。

2. ステロイドの作用

ステロイドは、内服や点滴などでカラダの細胞の中に入るとグルココルチコイド受容体に結合します。すると細胞の核に信号が伝わり、炎症に関与する遺伝子の発現を調節すると言われています。

ステロイドの作用には、糖質コルチコイド作用(グルココルチコイド)と鉱質コルチコイド作用(ミネラルコルチコイド)の2つがあります。

- 糖質コルチコイド … 炎症を抑える、免疫を抑える、血糖値を上げる

- 鉱質コルチコイド … 血圧を上げる(ナトリウムと水をため込む)、カリウムを下げる

リウマチ治療では糖質コルチコイドによる抗炎症作用を目的に、ステロイドが使用されます。

3. リウマチ治療で使われるステロイド

ステロイドにはたくさんの種類がありますが、リウマチの治療でよく使われるのは内服薬のプレドニン®︎(プレドニゾロン)と関節注射用のケナコルト-A®︎(トリアムシノロン)です。

| ステロイドの種類 | 糖質コルチコイド 作用 | 鉱質コルチコイド 作用 | 同等量(mg) | 半減期 (時間) |

|---|---|---|---|---|

| コートリル®︎ (ハイドロコルチゾン) | 1 | 1 | 20 | 8〜12 |

| プレドニン®︎ (プレドニゾロン) | 4 | 0.8 | 5 | 12〜36 |

| メドロール®︎ (メチルプレドニゾロン) | 5 | 0.5 | 4 | 12〜36 |

| デカドロン®︎ (デキサメタゾン) リンデロン®︎ (ベタメタゾン) | 25 | 0 | 0.75 | 36〜54 |

3-1. 内服薬:プレドニン®︎

プレドニン®︎(プレドニゾロン)は、最も標準的なステロイド薬です。昔から色々な病気に投与されています。

プレドニン®︎は下記の理由でリウマチ治療でよく使われています。

- 半減期が短い

- 半減期の長いデカドロン®︎などを長期間使用すると、ステロイド離脱症候群が起こりやすい

- 鉱質コルチコイド作用が少ない

- 電解質の異常や高血圧などの副作用が少ない

3-2. 関節内注射:ケナコルト®︎

炎症がおきている関節に、直接ステロイドを注射する方法もあります。ケナコルト-A®︎(トリアムシノロン)が主に使われます。

効果は速く、かつ長期間持続します。ただし、頻回に注射すると感染症を起こしたり、かえって関節症状を悪化させることがあるので、最低限に留めた方が良いでしょう。

4. ステロイドのメリット

リウマチ治療におけるステロイドには、以下のメリットがあります。

ステロイドのメリット

- 関節痛を速やかに和らげる

- 関節の破壊を遅らせる

- 妊娠や授乳中も内服できる

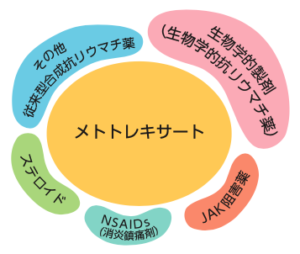

ただし、あくまでもリウマチ治療のメインはメトトレキサートなどのcsDMARDsや生物学的製剤、JAK阻害薬などのリウマチ薬です。ステロイドはリウマチ治療の補助薬として使用することで、治療をスムーズに進めることができます。

4-1. 関節痛を速やかに和らげる

ステロイドは効果が速いという特徴があり、投与当日から効果を実感できることが多いです。一方で、メトトレキサートなどのリウマチ薬は効果が出るのに1~2ヶ月かかります。

よって、ステロイドはリウマチ薬の効果が出るまでの橋渡し役として関節症状を和らげてくれます。

4-2. 関節の破壊を遅らせる

5〜10mg/日の低用量のステロイドは発症初期のリウマチにおいて、関節破壊を遅らせる効果が証明されています。

ただし、ステロイドを長期間使うと後述の副作用が問題になるので、なるべく短期間の使用に留めた方が良いでしょう。やむを得ない場合は、5mg/日以下のごく少量まで減らすように調整します。

4-3. 妊娠や授乳中も内服できる

リウマチは妊娠可能な女性に発症しやすい病気です。よって、妊娠、出産、授乳中に治療を継続する場合があります。

妊娠、授乳中に安全に使用できるリウマチの薬は、以下の5種類です。

- ステロイド

- プレドニゾロン(プレドニン®︎)

- csDMARDs

- サラゾスルファピリジン(アザルフィジン®︎)

- タクロリムス(プログラフ®︎)

- 生物学的製剤

- エタネルセプト(エンブレル®︎)

- セルトリズマブ(シムジア®︎)

プレドニン®︎は10〜15mg/日までの用量なら、妊娠中や授乳中も安全に使用できます。

5. ステロイドの副作用と対策

ステロイドはリウマチをはじめとした膠原病に対して、確実に効果が期待できる薬です。ただし、注意しなくてはいけないのは副作用です。ステロイドには多くの副作用があり、飲む量や期間によって変わります。また、ステロイド開始後にすぐ出る副作用と長期間続けて内服すると出る副作用があります。

基本的にステロイドの副作用は量と投与期間に依存するので、なるべく少ない量を短期間使うことが副作用を軽減することができます。リウマチ治療で使うステロイドの量は少量であるため、大きな問題になることは少ないと思います。

ステロイドの副作用

- 開始当日、数日後から認められる副作用

- 精神症状(不眠、抑うつ、高揚感など)

- 食欲亢進

- むくみ、血圧上昇

- 血糖上昇、コレステロール上昇

- 胃潰瘍

- 開始数週間後から認められる副作用

- 感染症

- 骨粗鬆症、骨壊死

- ニキビ(ざ瘡)、紫斑、皮膚萎縮

- 白内障、緑内障

- 筋力低下(ミオパチー)

- ムーンフェイス、中心性肥満

5-1. 精神症状

ステロイドの副作用に抑うつ、不安、不眠などうつ病の症状が生じることがあります。中には、高揚感や妄想や幻覚などの統合失調症症状、せん妄を生じることもあります。

ステロイドによる精神症状のメカニズムは、海馬における脳内ドパミンを増加させ、逆にセロトニン放出を抑制させるなど脳内でも様々な働きをすると報告されていますが、詳細はよくわかっていません。

対策としては、抗不安薬や睡眠導入薬などで精神状態を安定させることです。最も効果的な対処法はステロイドの減量ですが、ステロイドを急に減量するとステロイド離脱症候群になるため、徐々に減量する必要があります。自己判断せずに主治医の先生と相談しながらステロイドを減量していく必要があります。

ステロイド離脱症候群とは

- ステロイドを減量もしくは中止した時におこる、一時的な副腎皮質機能低下による症状です。だるさ、食欲低下、発熱、起立性低血圧、低血糖などを起こします。

- ステロイドを長期間内服している時は、ゆっくり減らすことでステロイド離脱症候群を防ぎます。

- ステロイド離脱症候群を起こさないために、ステロイドを自己判断で中止することは絶対にしないでください。

5-2. 血圧上昇、むくみ

ステロイドは、塩分と水をカラダにため込み、血圧を上げる作用があります。高血圧の定義は、診察室での収縮期血圧(最大血圧)が140mmHg以上、または拡張期血圧(最小血圧)が90mmHg以上、家庭での血圧で収縮期血圧135mmHg以上、または拡張期血圧が85mmHg以上です。

対策としては、自宅で血圧を測ることができる場合は時々測定して記録してみて下さい。高血圧が続く場合は、塩分の摂取量を減らすために食事を減塩に変更します。それでも改善がない場合は降圧薬を始めたり、増量したりする必要があるのでかかりつけの先生に相談しましょう。

- 汁物は具だくさんにして、汁は少なくする

- 麺類のスープは飲み干さない

- 食卓に塩やしょうゆは置かないようにする

- 野菜をしっかり食べる

- 塩分の少ない調味料(めんつゆやポン酢など)を選ぶ

- 旬の食材を選ぶ

- うまみを利用する

- 酸味を生かす

- 減塩食品を利用する

5-3. 血糖上昇、コレステロール上昇

ステロイドにはインスリンの作用を抑え、血糖値を上げる作用があります。また、コレステロールや中性脂肪などの血中の脂肪成分が増える作用もあります。

対策としては、甘いものや果物を食べすぎないようにすることです。特に、持病に糖尿病がある方は注意が必要で、糖尿病の担当の先生と連携して、糖尿病が悪化しないよう薬の調整を行います。

5-4. 食欲亢進

ステロイドには食欲亢進させる作用があります。食べ過ぎてしまうと高血圧、糖尿病、脂質異常症になる可能性が高くなるため注意が必要です。

対策としては間食をやめる、甘いものや果物など食べすぎに注意することです。どうしてもお腹が空くときは、カロリーの低い食品を活用すると良いでしょう。

5-5. 胃潰瘍

ステロイドは消化管粘膜が弱くなるため、みぞおち周囲の腹痛が生じることがあります。特に、ご高齢の方やロキソニン®︎などのNSAIDs(鎮痛剤)を一緒に内服している場合は、胃や十二指腸に潰瘍ができやすくなります。

対策としては、胃酸分泌を抑制する薬や胃粘膜を保護する薬を予防的に内服します。もし、腹痛が続いたり、便の色が黒かったりした場合は主治医の先生へ相談しましょう。

5-6. 感染症

ステロイドを長期間使用すると、細菌、ウイルス、真菌などの感染症にかかりやすくなったり、感染症が治りにくくなったりします。

対策としては日常生活での手洗いとうがい、マスクの着用を行い、不必要な人混みへの外出を避けると良いでしょう。

また、ステロイドを長期間内服する場合はインフルエンザや肺炎球菌、帯状疱疹ウイルスなどのワクチンの接種を受けることも大切です。

もし、発熱や咳、水疱を伴う皮疹などの感染兆候を認めた際は早めに主治医の先生に相談しましょう。

5-7. 骨粗鬆症、骨壊死

ステロイドは骨量が減って骨が弱くなり骨折しやすくなります。これをステロイド性骨粗鬆症といいます。

対策としては、喫煙や過剰なアルコール摂取などの骨粗鬆症の危険因子となる生活習慣を見直したり、ビタミンDやカルシウムのサプリメントを取ったり、日常での歩行習慣や運動をすることで骨を強くすることです。また、転倒しないように注意して日常生活を送ることも大切です。

特に、ステロイドを3か月以上服用または服用予定の患者さんでは、すでに骨折がある、65歳以上、プレドニン換算で1日に7.5㎎以上服用している、骨密度がYAM(若年成人平均)70%未満のいずれかに該当する場合には薬物治療が勧められています。

5-9. 筋力低下

ステロイドで治療していると、ふとももや腕の筋肉がやせて筋力が低下することがあります。これをステロイドミオパチーといいます。症状は、立ち上がりにくい、階段が昇りにくい、腕が上がりにくいなどです。特に高齢、低栄養、がんの方に生じやすいと言われています。

ステロイドミオパチーへの対策は、ステロイドを減量したり中止したりすることで、1カ月程度で症状が改善します。

5-10. ムーンフェイス、中心性肥満

ステロイドを大量に投与すると血糖が上昇します。すると、糖新生を抑えるために、インスリンが過剰に分泌されます。この過剰なインスリンは顔や首回り、肩、腹部にある脂肪細胞と結合しやすいため、顔が丸くなるムーンフェイスや中心性肥満といった副作用が生じます。

対策としては、食事のカロリーをコントロールし、体重を増やさないようにすることです。また、ステロイドを減量することで、徐々に軽快していきます。

5-11. ニキビ、紫斑、皮膚萎縮

ステロイドは皮膚にも影響し、にきびができやすくなったり(ざ瘡)、腕に青あざができやすくなったり(紫斑)、皮膚が薄くもろくなったり(皮膚萎縮)します。

対策としては、低刺激の石鹸で洗顔したり、なるべく腕をぶつけないようにしたり、保湿することです。改善がない場合は、皮膚科の先生に相談するのも良いでしょう。

5-12. 白内障、緑内障

ステロイドの副作用として、眼圧が上がることがあります。特に緑内障の治療中の方や眼圧高めを指摘されている方は注意が必要です。また、ステロイドを1年以上内服すると白内障を合併することがあります。

対策としては、かかりつけの眼科を受診して定期的にチェックを受けると良いでしょう。場合によっては点眼薬の調整や白内障手術が必要になるかもしれません。ステロイドによる眼圧上昇は、薬を中止すると2〜3か月で正常化することが多いです。

6. 日常生活で気をつけること

リウマチ治療でステロイド内服中は以下のことに気をつけながら日常生活を送りましょう。

少しでも気になることがあったら、主治医の先生に相談してくださいね。

- ステロイドを急に中止しないでください

- リウマチがぶり返すだけでなく、急に具合が悪くなることがあります。

- 感染症に気をつけましょう

- 免疫力がていかするので、手洗い、うがい、マスク、歯磨きを徹底しましょう。

- バランスの良い食事を心がけましょう

- 食欲が亢進し、血糖値やコレステロール値、血圧が上がりやすいので、食べ過ぎには注意が必要です。

- お腹の症状に気をつけましょう

- お腹が痛い、便が黒いなどは胃が荒れている証拠かもしれません。先生に相談しましょう。

参考文献

- 副腎皮質ステロイド | 一般社団法人 日本リウマチ学会

- ステロイドについて | 日本リウマチ財団

- 骨粗鬆症の治療と予防ガイドライン2015年版 | 日本骨粗鬆症学会

- 始めよう!おいしい減塩生活 | 土岐市公式ウェブサイト

最後まで読んでいただきありがとうございました!リウマチや血液の病気などの別の記事も参考にしていただけると幸いです。お疲れ様でした。