リウマチに間質性肺炎を合併している、と言われました。

気をつけることはありますか?

リウマチ薬の選び方や感染症などに注意が必要です。

リウマチ患者さんでは、リウマチの診断時や経過中に、間質性肺炎や気管支拡張症などの肺の病気を認めることがあります。

また、治療の副作用によって肺炎や薬剤性肺障害を生じる場合もあります。

さらに、肺の病気を合併しているリウマチ患者さんでは、使うことのできるリウマチ薬も限られます。

この記事では、【肺病変を合併している場合のリウマチ治療】についてわかりやすく解説させて頂きます。

- リウマチでは、関節外症状として肺に症状が現れることが多い。

- リウマチで生じる肺病変には、気管支拡張症、間質性肺炎、胸膜炎があります。

- 肺病変を合併している場合に注意が必要なリウマチ薬は、メトトレキサート、生物学的製剤、JAK阻害薬です。

- 肺病変を合併している場合に安全に使えるリウマチ薬は、サラゾスルファピリジン、イグラチモド、タクロリムス、ブシラミンです。

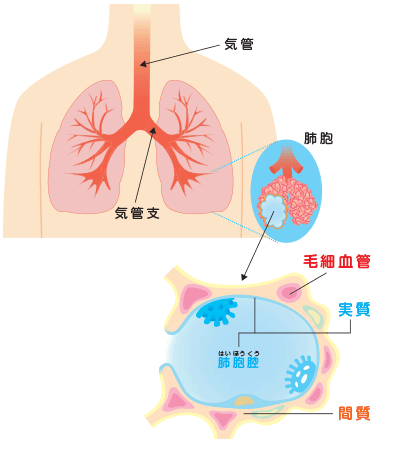

1. 肺の役割

肺は、空気中の酸素をカラダに取り入れ、いらなくなった二酸化炭素を外に出す働きをしています。

呼吸によって吸い込まれた酸素は気管、気管支を通って、肺胞(はいほう)とよばれるブドウの房のような袋にたどり着きます。

肺胞には、内側の実質とその外側にある壁(間質)があります。この間質を通って実質と血液との間でガス交換が行われます。

2. リウマチと肺病変

関節リウマチの患者さんによくみられる肺の病気は ① リウマチに合併する肺病変 ② 感染症 ③ 薬剤性肺障害に分けられます。

2-1. リウマチに合併する肺病変

関節リウマチは主に関節に炎症が起こる病気ですが、関節以外の全身に炎症が起こりえます。これを関節外症状と呼びます。

リウマチの関節外症状は、皮膚、目、肺、心臓、骨、腎臓、血液、血管などの臓器に起こりますが、特に肺は症状が現れやすいことが知られています。

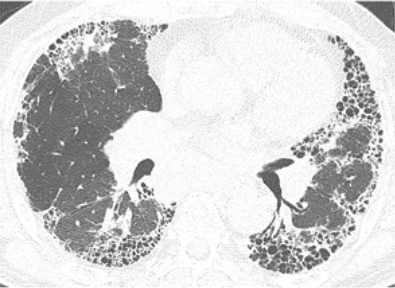

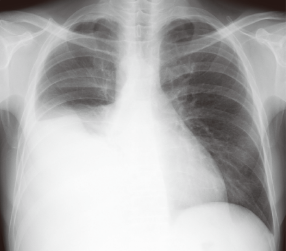

リウマチに合併する肺障害の多くは、自覚症状はほとんどなく、レントゲンやCTによって診断されます。

長期にわたって安定していることが多いのですが、肺炎などの感染症や薬剤性肺障害を起こしやすいので注意が必要です。

リウマチに合併しやすい主な肺の病気は ①気管支拡張症 ②間質性肺炎 ③胸膜炎です。

① 気管支拡張症

気管支拡張症とは、気管支が広がったまま元に戻らない病気です。広がった気管支には細菌がたまりやすいので、非結核性抗酸菌症などの感染症を合併しやすくなります。

気管支拡張症は、リウマチ患者さんの約30%程度に見られます。

症状が認められる場合は、症状の軽減や炎症を抑えるために抗菌薬や痰をスムーズに出す薬を内服します。

非結核性抗酸菌症

非結核性抗酸菌症(NonTuberculous Mycobacteriosis:NTM)とは、結核菌以外の抗酸菌が肺に感染する病気です。

非結核性抗酸菌は土や水などの環境中にいる菌で、結核菌とは異なり人から人には感染しません。

症状がほとんどなく、健康診断や他の病気の画像検査で偶然発見されることが多いです。

ゆっくり進行することが多いので、軽症の場合は治療をせずに経過をみることも少なくありません。

症状や肺の影が悪化する場合は抗生剤を組み合わせた治療が必要になります。

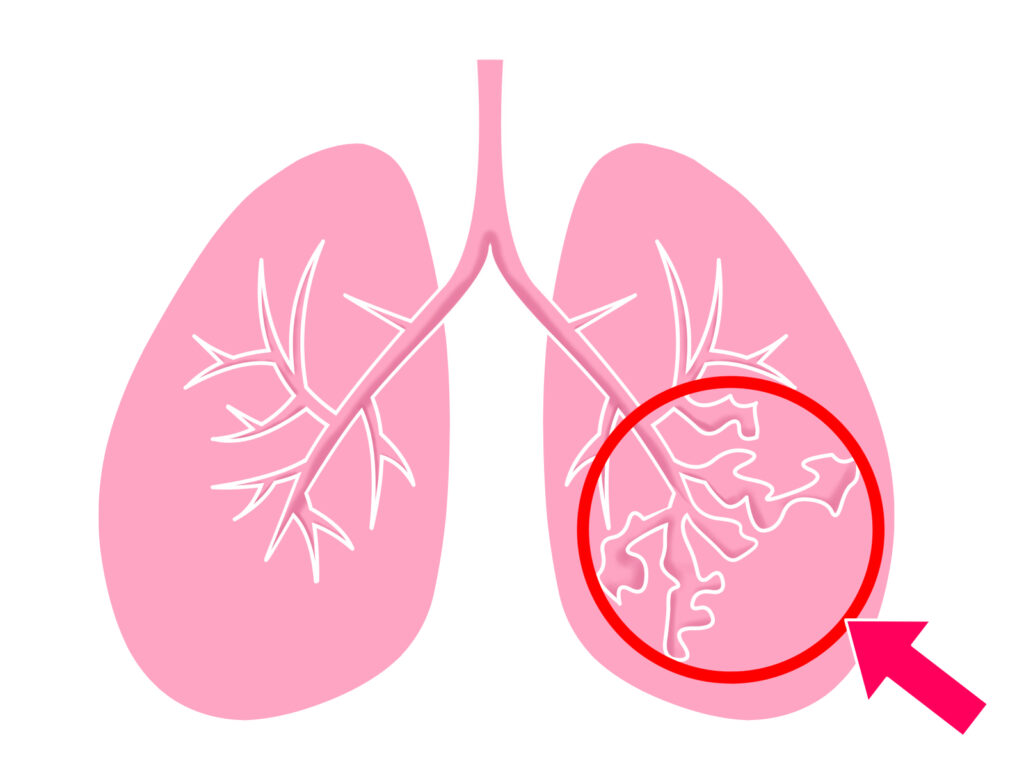

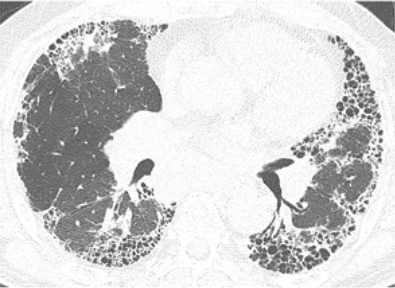

② 間質性肺炎

間質性肺炎とは、肺胞の壁(間質)に炎症や損傷がおこり、壁が厚くなるので、ガス交換がうまく出来ずに体の中に酸素を取り込みにくくなる病気です。

間質性肺炎は、リウマチ患者さんの約50%程度に見られます。

ほとんどの場合は無症状であり、治療を必要としないことが多いです。急速に進行する場合は副腎皮質ステロイドで治療します。

③ 胸膜炎

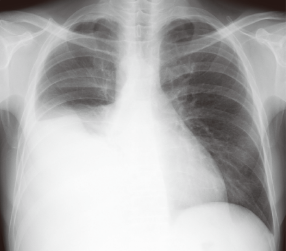

胸膜炎とは、肺の表面あるいは胸壁をおおっている膜(胸膜)に炎症が起きる病気です。胸膜に炎症が起こると胸に水がたまり、進行すると呼吸が苦しくなる場合があります。

胸膜炎は、リウマチ患者さんの約30%程度に見られます。

ほとんどの場合は無症状であり、治療を必要としないことが多いです。場合によっては胸水を抜いたり、副腎皮質ステロイドで治療します。

2-2. 感染症

リウマチの治療中に細菌やウイルス、カビなどによる肺炎を発症することがあります。

特に、リウマチによる肺障害を合併している方やメトトレキサートや生物学的製剤、JAK阻害薬などの免疫抑制薬で治療中の方は、感染症にかかりやすいので注意が必要です。

治療は、病状に応じて抗生剤や抗ウイルス薬、抗真菌薬などを投与します。 感染症は早期に治療することが大切なので、発熱や咳、痰、息切れなどが生じたら、すぐに病院を受診しましょう。

2-3. 薬剤性肺障害

薬剤性肺障害とは、リウマチ薬の副作用によって肺に炎症が起こることをいいます。

特に、メトトレキサート(リウマトレックス®など)とレフルノミド(アラバ®)に関しては重篤な肺障害を起こす可能性があるため、慎重に経過を見る必要があります。

他のリウマチ薬に関しても、頻度は少ないですが薬剤性肺障害の報告はあるので、空咳や息切れなどが生じたら、すぐに病院を受診しましょう。

もし、薬剤性肺障害を起こしているようなら、原因薬剤を中止し、副腎皮質ステロイドで治療をします。

3. 肺病変を合併している場合のリウマチ治療

このように、リウマチ患者さんの約30~50%は何らかの肺の病気を合併しています。

リウマチ薬の中には、肺の病気を合併している患者さんには使わない方がよい薬もあります。また、比較的安全に使えるリウマチ薬でも、定期的に肺の状態を確認して肺の病気が悪化していないかをチェックする必要があります。

3-1. 注意すべきリウマチ薬

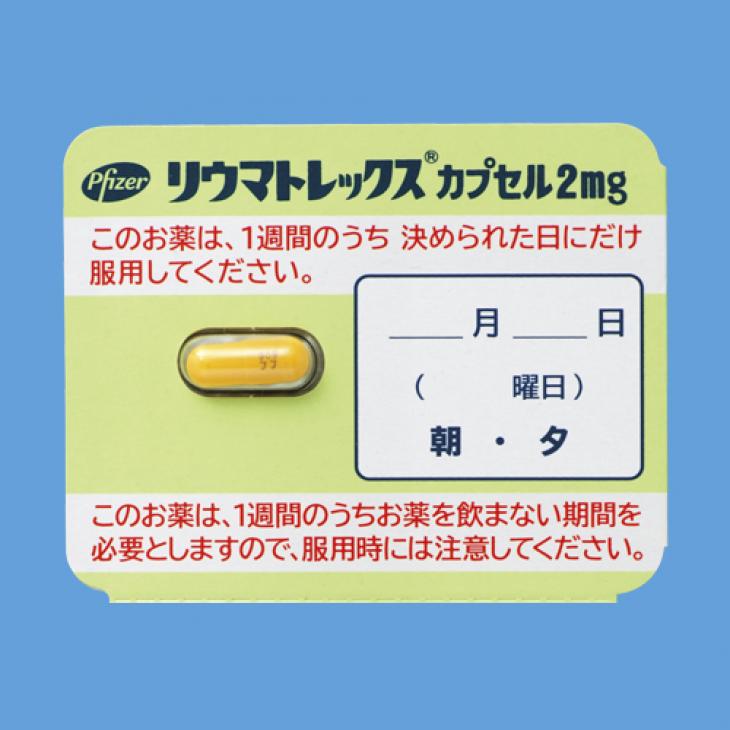

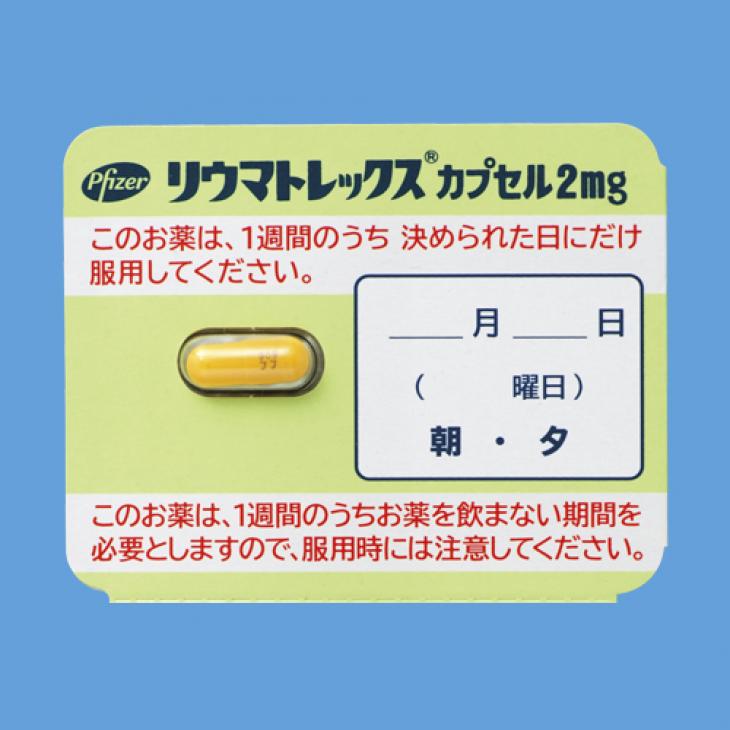

メトトレキサート(MTX)

メトトレキサート(リウマトレックス®︎など)はリウマチの治療の中心的な薬ですが、副作用として間質性肺炎を発症することがあります。その頻度は約1~7%と報告されています。

発症時期の多く(75%)が服用開始の半年以内ですが、数年から十数年経ってから発症することもあります。薬の用量には依存しない副作用なので、投与開始後の少量でも注意が必要です。

よってメトトレキサートを内服中に、発熱や空咳を認めた場合は薬剤性肺障害の可能性があるため、かかりつけの病院に相談しましょう。

また、以下の項目に当てはまる場合は間質性肺炎のリスクが高く、メトトレキサートを投与してはいけません。

メトトレキサートの投与禁忌

- パルスオキシメーター

- 酸素飽和度(SpO2)<93%

- 呼吸機能検査

- %VC<80%の拘束性障害

- 胸のレントゲン画像

- 高度の肺線維症、胸水の貯留

生物学的製剤

TNF阻害薬、抗IL-6抗体、T細胞活性化抑制薬などの生物学的製剤は、肺病変を合併している患者さんに投与する場合、感染症(特に肺炎)や間質性肺炎の増悪の可能性があります。

しかし、csDMARDsだけではリウマチを安定した状態(寛解)にすることが出来ない場合は、生物学的製剤を投与する場合も少なくありません。その場合は、メリットとデメリットを十分説明した上で、メトトレキサートを併用しなくても安定した効果が期待できるアクテムラ®(トシリズマブ)や感染症のリスクの少ないオレンシア®(アバタセプト)などがよく使われています。

また、非結核性抗酸菌症を合併している場合は感染症の増悪の可能性があるため、投与しない方が良いでしょう。

どうしても投与が必要な場合は呼吸器内科の先生と密に連携し、慎重に経過をみていきます。

JAK阻害薬

JAK阻害薬は、肺病変を合併している患者さんに投与する場合、感染症(特に肺炎)や間質性肺炎の増悪の可能性があります。

しかし、csDMARDsだけではリウマチを安定した状態(寛解)にすることが出来ない場合は、生物学的製剤を投与する場合も少なくありません。その場合は、肺の症状が悪化しないかを慎重に見ながらJAK阻害薬を投与します。

非結核性抗酸菌症を合併している場合は感染症の増悪の可能性があるため、投与しない方が良いでしょう。

どうしても投与が必要な場合は呼吸器内科の先生と密に連携し、慎重に経過をみていきます。

3-2. 安全なリウマチ薬

以下の薬は肺の病気を合併している場合でも、比較的安全に使用できます。

ただし、いずれの薬でも副作用として間質性肺炎や肺線維症が報告されているので、定期的に画像検査で肺の状態を確認するほうが良いでしょう。

- アザルフィジン®︎(サラゾスルファピリジン)

- ケアラム®︎(イグラチモド)

- プログラフ®︎(タクロリムス)

- リマチル®︎(ブシラミン)

4. 日常生活で気をつけるポイント

肺病変を合併しているリウマチの患者さんは、肺炎などの感染症や薬剤による肺障害に注意が必要です。

以下の点に気をつけながら、日常生活を送ると良いでしょう。気になる症状があれば、遠慮せずに主治医の先生に相談しましょう。

- 発熱や咳などの呼吸器症状を認めた場合は、病院に相談しましょう

- 熱が長引く、息が苦しいなどは肺炎を疑う症状です。

- 禁煙しましょう

- 喫煙は肺の病気を悪化させます。

- 感染を予防しましょう

- 手洗い、うがい、マスクを徹底しましょう。

- ワクチン接種をしましょう

- 特に肺炎球菌、インフルエンザ、コロナワクチンは肺炎の予防に有効です。

参考文献

最後まで読んでいただきありがとうございました。リウマチや血液の病気などの別の記事も参考にしていただけると幸いです。お疲れ様でした。