カラダの中にある臓器は、私たちが生きていくために欠かせないものです。例えば、脳はカラダを動かしたり、考えたりするのに必要な臓器です。また、心臓は絶え間なく動くことによって全身に血液を送るポンプの役割があります。

では「血液」は何をしているのでしょうか。血液は何をしているかイメージがつきにくいですよね。

たしかに血液について、深く考えたことはないです。

そうですよね。

血液にも大切な役割があるんです。

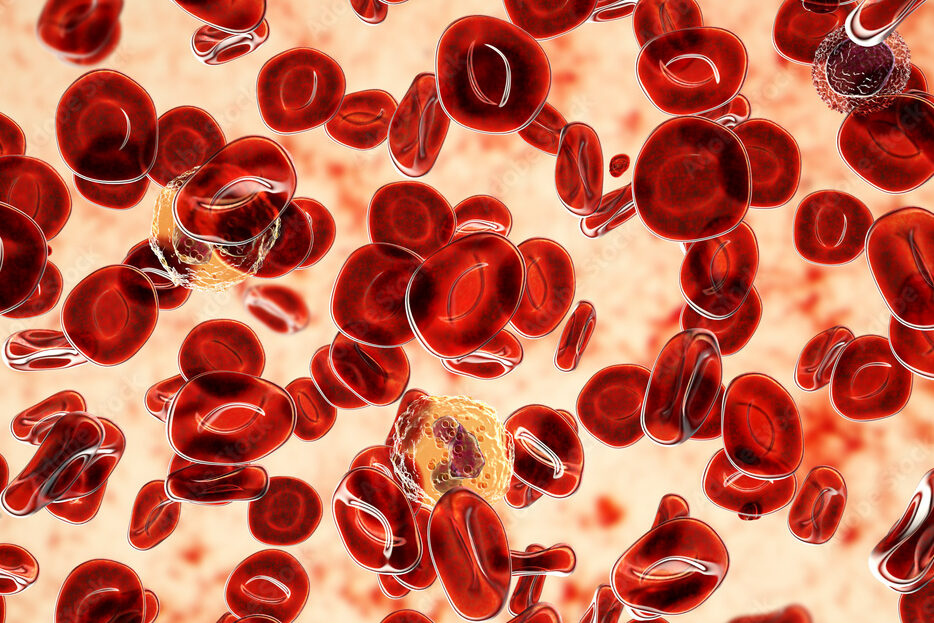

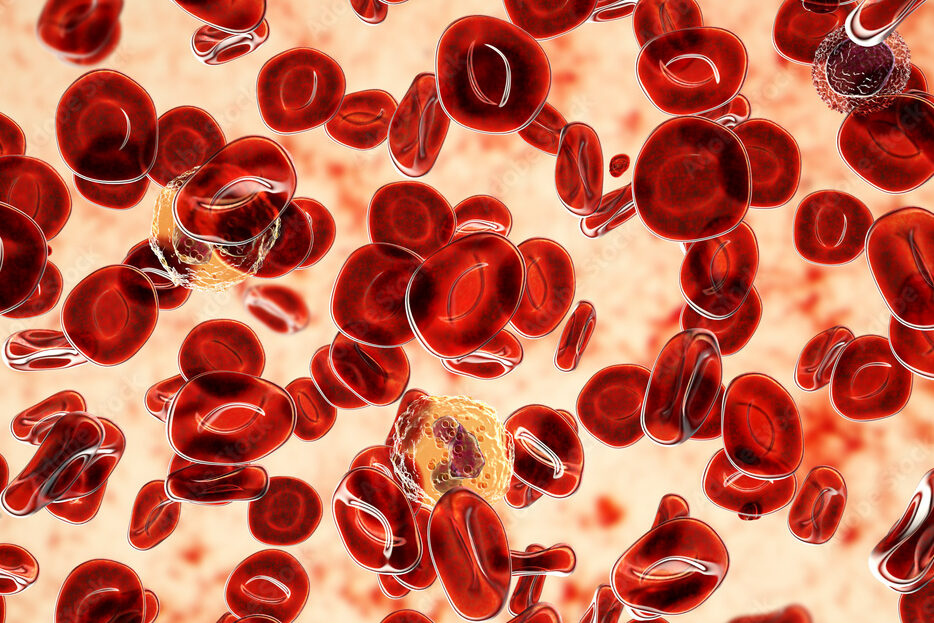

- 血液は、カラダを流れる生きた液体です。

- 血液は、細胞成分である血球と液体成分である血漿から出来ています。

- 血球は、酸素を運ぶ赤血球、カラダを守る白血球、血を止める血小板の3種類があります。

- 血漿は、水と凝固因子、タンパク質、脂質、糖質、ミネラルなどが含まれています。

1. 血液とは?

血液は、人間をはじめ動物のカラダの中を流れている液体で、酸素や栄養をカラダの中で運搬し、体温を一定に保ったり、病原体などから体を守ったりするなど、私たちが生きていく上でとても重要な働きをしています。

人間の血液の量は、体重の約8%を占めるとされ、体重50kgの成人の血液の量は約4L(大きいペットボトル 約2本分)もの量になります。

血液が出血により800mL(約20%)以上失われると、血圧が下がり、立ちくらみなどを起こします。血液が1200ml(約30%)以上失われると、心臓がとまり危険な状態となります。このように、血液には「血圧の維持」という役割もあります。

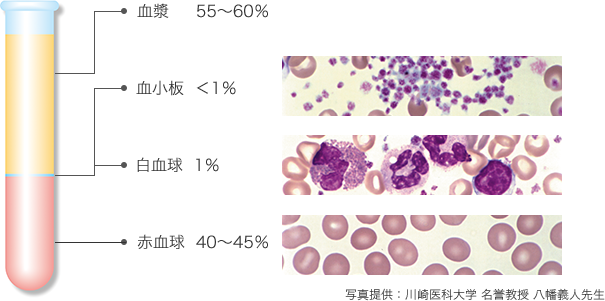

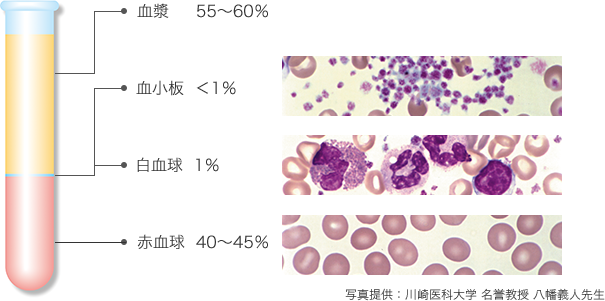

2. 血液の中身

血液は一見すべてが液体のように見えますが、実は細胞からなる成分(血球)と液体からなる成分(血漿)が混ざっています。

血球は血液の約45%を占め、赤血球や白血球、血小板が含まれています。赤血球は酸素を全身に運び、白血球は体内に侵入した病原体や異物からカラダを守ります。血小板は血管が傷ついたときに集まって、血管の傷口をふさぎ止血する役割があります。

血漿は血液の残り約55%を占め、そのほとんど(約90%)は水ですが、タンパク質やミネラル、糖質、脂質なども含まれています。

3. 血球の役割

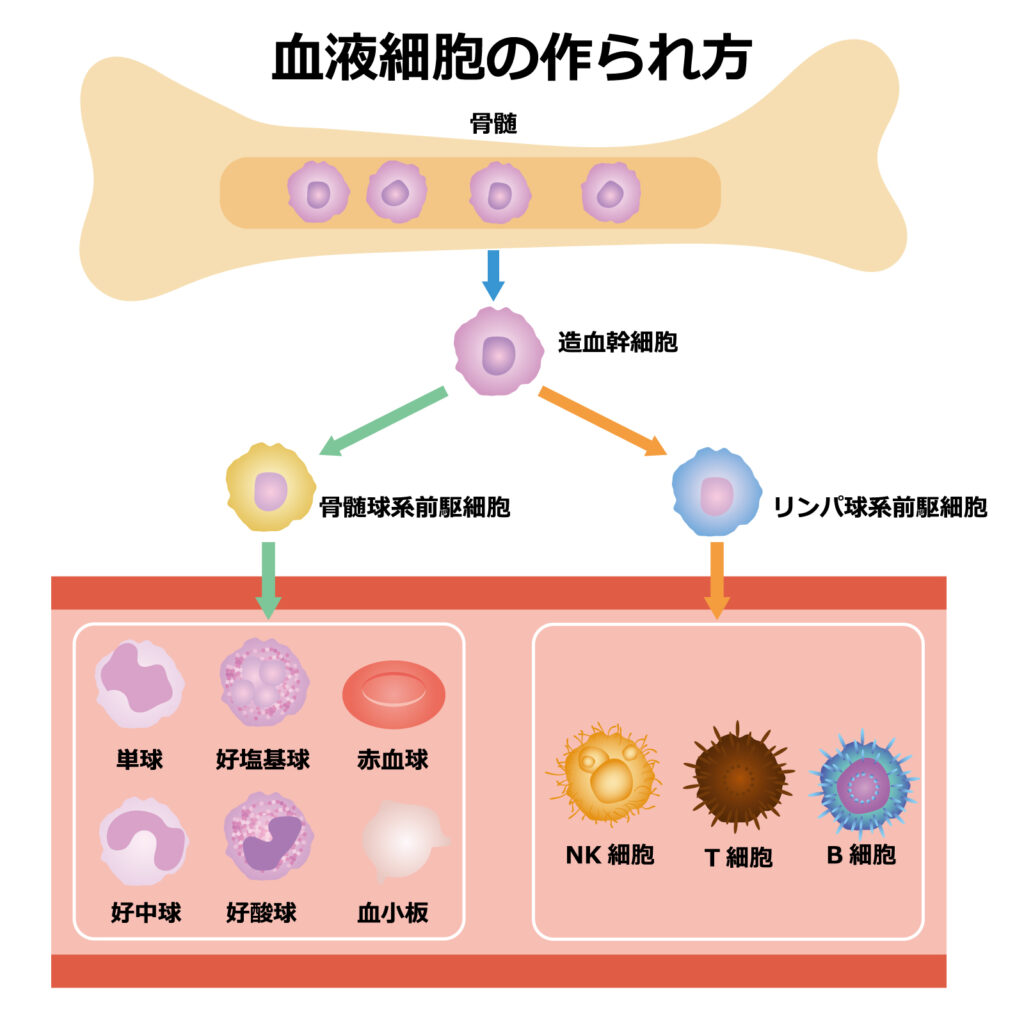

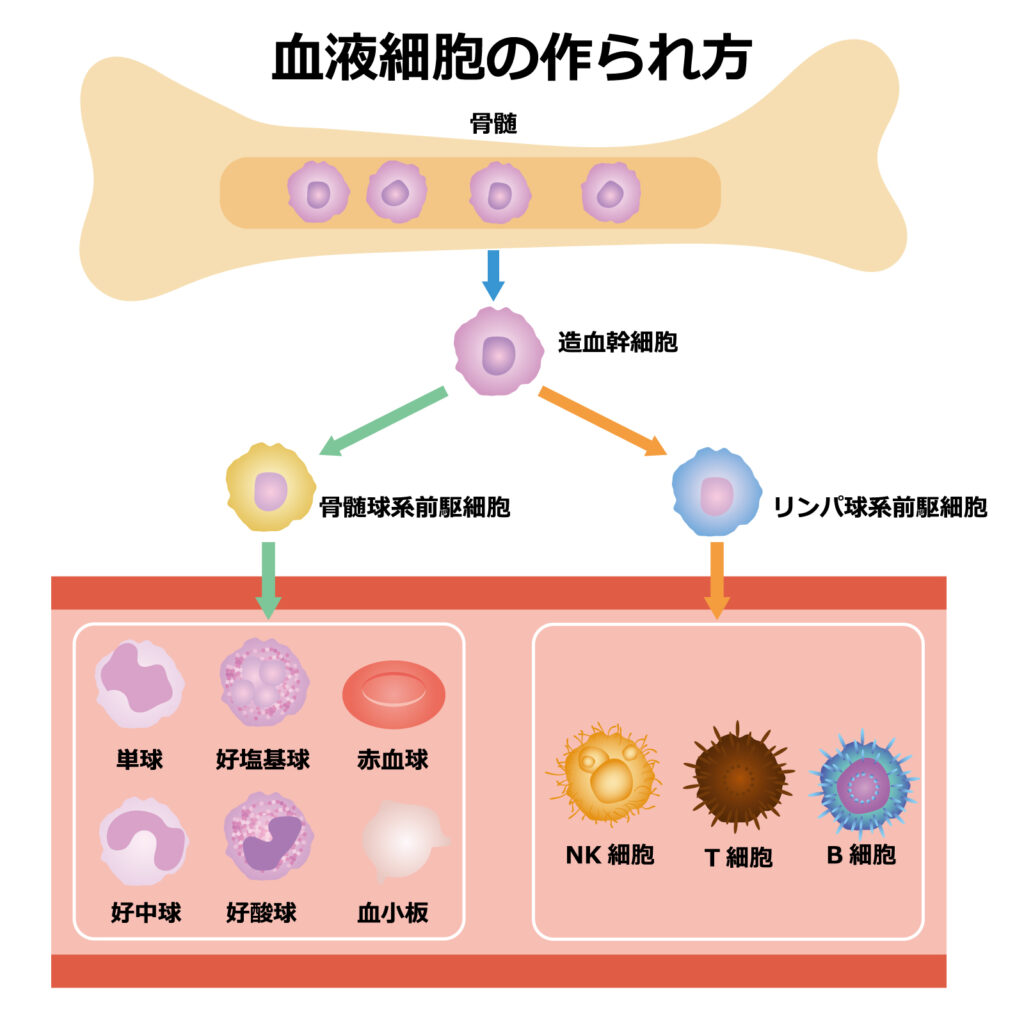

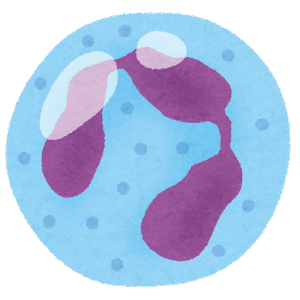

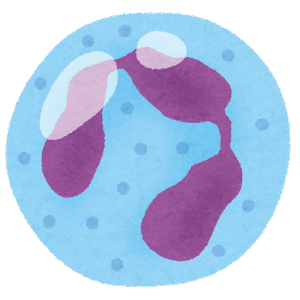

血球には、赤血球(Red Blood Cell:RBC)、白血球(White Blood Cell : WBC)、血小板(Platelet:PLT)の3種類があります。この血球は、おもに血液の工場である骨髄(こつずい)という場所で造血幹細胞(ぞうけつかんさいぼう)とよばれる血球の赤ちゃんから作られます。骨髄で成長して大人になった血球は、血液中へと送られます。

血球には、それぞれ寿命があります。古くなった血球は脾臓や肝臓などで壊されその役目を終えますが、骨髄では常に新しい血球が作られているので、血球の数は一定に保たれています。

- 赤血球 … 約120日

- 白血球 … 約14日

- 血小板 … 約10日

3-1. 【赤血球】カラダに酸素を届けるUber Eats

赤血球とは、中央にくぼみがある円盤型の赤い血球です。赤血球は、肺で酸素を受け取り、血液中を巡って全身に酸素を運ぶ役割があります。

赤血球の中にはヘモグロビン(血色素)と呼ばれるタンパク質があり、これに酸素が結びつくことによって酸素を運ぶことができます。わかりやすく言い換えると、赤血球は酸素というお客さんを乗せたタクシーの役割です。今の時代だとUber Eatsですね。

血液中の赤血球は、成人男性の場合 約500万/μL、成人女性の場合 約450万/μLに保たれています。

赤血球に含まれているヘモグロビンの濃度が低下した状態を「貧血」といいます。貧血の症状としては動悸、息切れ、疲れやすさ、眠気、頭痛、めまい、立ちくらみなどがあります。

貧血を治療せずに放置していると、これらの症状が悪化し、ついには心臓がつかれてしまう心不全という状態になります。心臓は全身に血液を送るポンプの役割があるので、ポンプが故障してしまうと生命に危険が及ぶ状態になります。

原因には鉄不足、ビタミン不足、出血、二次性貧血、腎性貧血、血液疾患などがあります。

貧血とは逆に、血液が濃くなる状態を「多血症」といいます。血液内の赤血球の割合を示す場合、「ヘマトクリット値」という指標を用います。このヘマトクリット値が高いと赤血球の数が多く、多血症が疑われます。多血症の症状としては頭痛、めまい、耳鳴り、赤ら顔、血栓症などがあります。原因にはタバコや二次性多血症、真性多血症などがあります。

なんで血は赤いの?

- ヒトの血が赤い理由は、赤血球のヘモグロビンの中にある鉄が赤色をしているからです。

- ちなみにタコやイカ、カニの血は青色です。なぜなら、血の中に含まれているヘモシアニンが青い銅から出来ているためです。

3-2. 【白血球】カラダを守る警察官

白血球は、カラダに侵入した細菌やウイルスなどを除去する免疫の機能があります。例えるなら、カラダをパトロールする警察官もしくは戦隊ヒーローです。

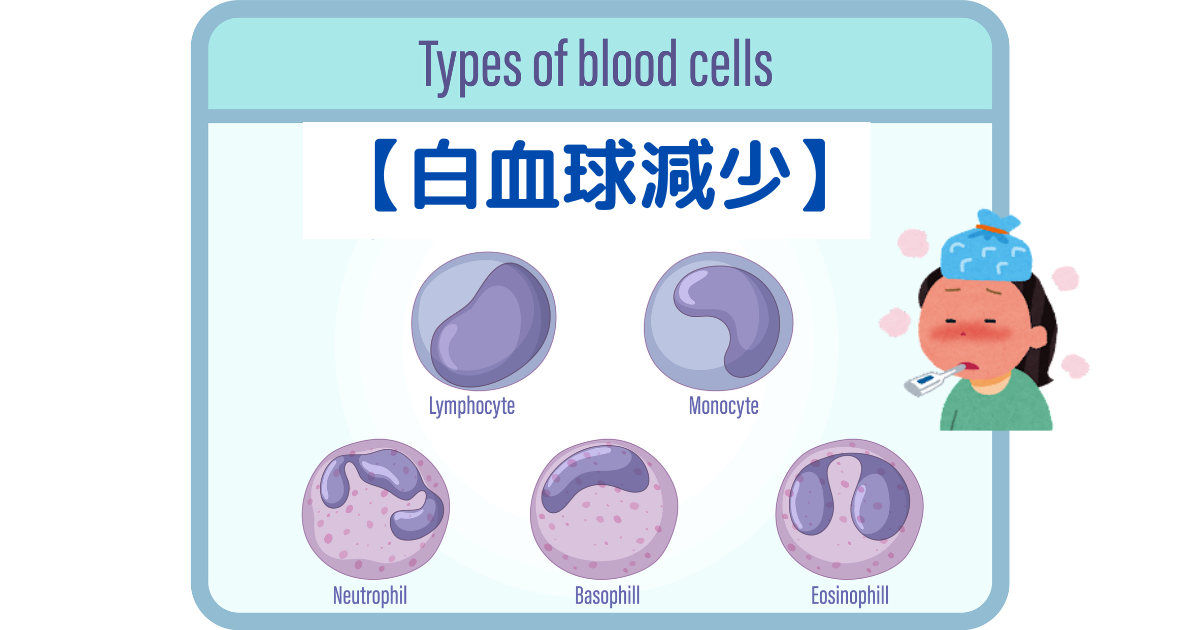

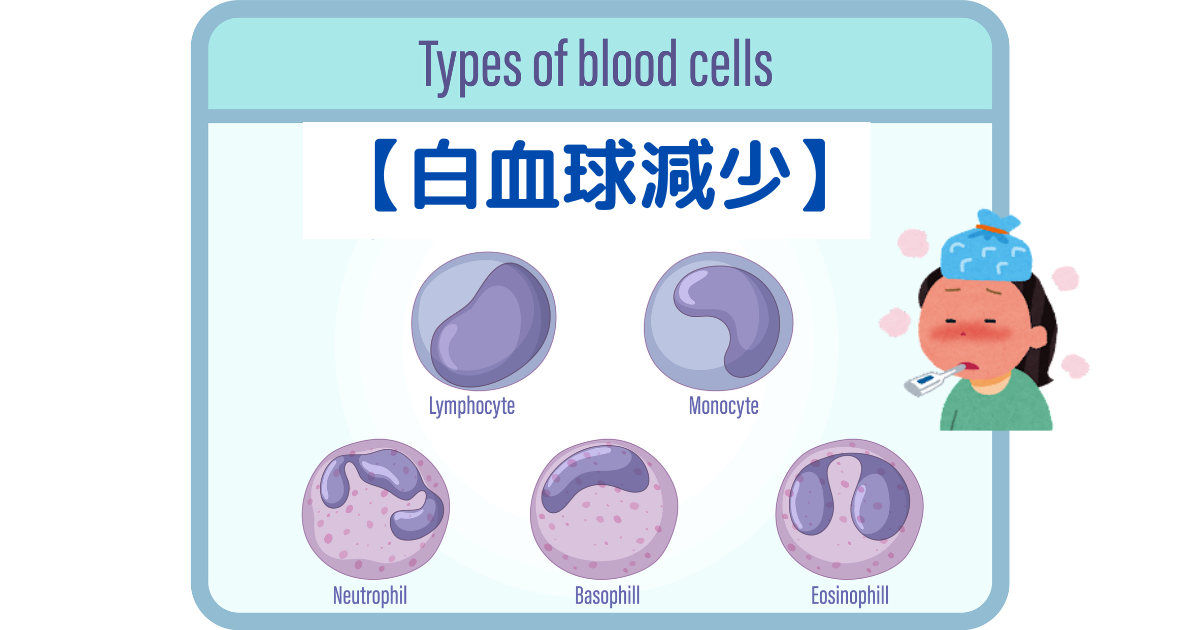

白血球には、好中球、好酸球、好塩基球、単球、リンパ球の5種類があります。このうち、好中球、好酸球、好塩基球を顆粒球といいます。最も多いのは好中球(約50%)で、次に多いのはリンパ球(約30%)です。

白血球が低下した状態を白血球減少といいます。白血球減少の多くは好中球減少です。白血球減少の症状としては感染症にかかりやすい、傷が治りにくいなどがあります。原因にはウイルスや細菌などの感染症や薬剤、放射線治療、膠原病、肝硬変、血液疾患、栄養障害などがあります。

白血球が増加した状態を白血球増加といいます。白血球増加の症状や原因は、様々なものがあります。

① 好中球

好中球は、マクロファージとともに体内に侵入した細菌やカビを攻撃し貪食します。主に3つの機能で細菌やカビなどと戦います。好中球が増加する原因には、喫煙や細菌感染症や炎症、慢性骨髄性白血病などの血液疾患があります。

- 遊走 … 血管の中から血管の外へ出ていく

- 貪食 … 細菌やカビを食べる

- 殺菌 … 細胞の中で消化してやっつける

② 好酸球

好酸球は、アレルギー反応を調整したり、寄生虫感染からカラダを守ってくれます。好酸球が増加する原因には、アレルギー疾患や好酸球性血管性浮腫、寄生虫感染、膠原病などがあります。

③ 好塩基球

好塩基球は、好酸球と同じように、アレルギー反応を調整したり、寄生虫感染からカラダを守ってくれます。ただ、好塩基球の機能は完全には解明されていません。好塩基球が増加する原因には慢性骨髄性白血病などがあります。

④ リンパ球

リンパ球は、免疫反応において中心的役割を担っています。B細胞(Bリンパ球)、T細胞(Tリンパ球)、NK細胞(ナチュラルキラー)に分けられます。体内に侵入した細菌やウイルスなどに対して、Bリンパ球とTリンパ球がお互いに協力し侵入者と戦っています。リンパ球が増加する原因には、ウイルス感染症や慢性骨髄性白血病などの血液疾患などがあります。

- B細胞

- 細菌やウイルスに対して、抗体を使って戦う(体液性免疫)

- 抗体(免疫グロブリン)とは、侵入者と戦うミサイルのようなもの

- 細菌やウイルスに対して、抗体を使って戦う(体液性免疫)

- T細胞

- キラーT細胞 … ウイルス感染細胞やがん細胞を排除する(細胞性免疫)

- ヘルパーT細胞 … 抗原刺激に応答して、他の免疫細胞の働きを調節する免疫の司令塔の役割

- サプレッサーT細胞 … 攻撃を弱める

- NK細胞

- がん細胞やウイルス感染細胞などを真っ先に攻撃する

⑤ 単球

単球は血管から組織に出て行き、マクロファージや樹状(じゅじょう)細胞に分化、敵がいないかパトロールしています。

マクロファージは、死んだ細胞や細菌やウイルスを自分の中に取り込んでキレイにしてくれる、カラダの掃除屋の役割をします。また、顆粒球を呼び寄せて攻撃を促します。

樹状細胞は、異物の情報をリンパ球に「ここに敵がいるよ!」と知らせてくれる働き(抗原提示)があります。

単球が増加する原因には、結核や血液疾患などがあります。

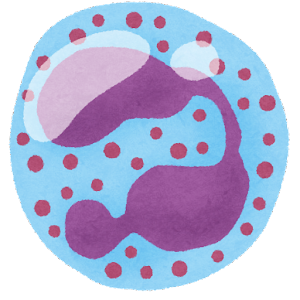

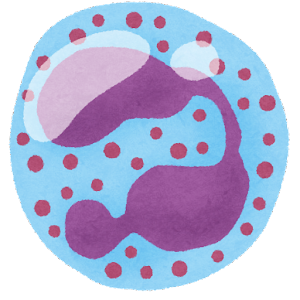

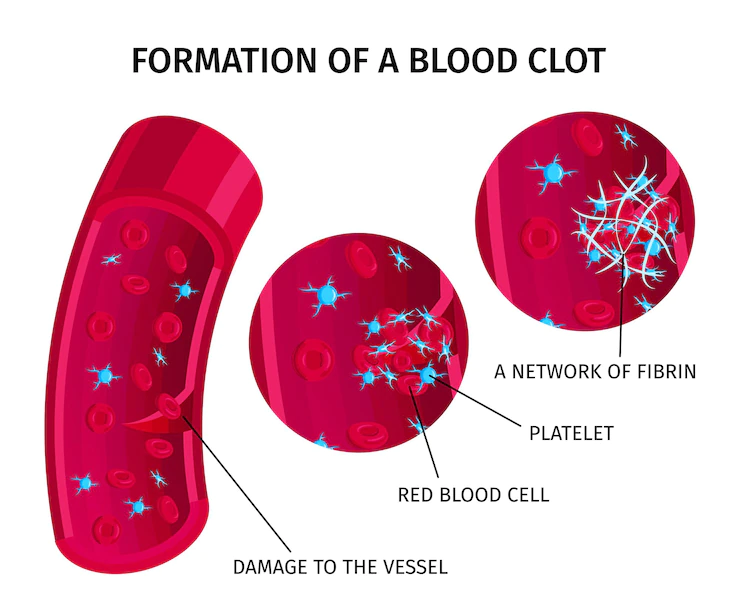

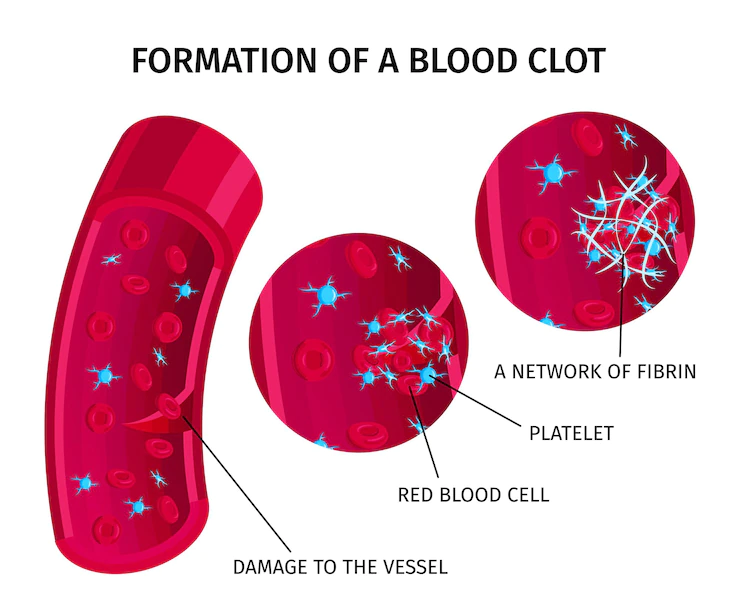

3-3. 【血小板】カラダの中の絆創膏

血小板は、何らかの原因で血管が破れ出血したときに、傷口に集まることで傷口をふさいで血を止めてくれます。すると、その血小板から仲間を呼ぶ物質が放出され、まわりの血小板がどんどん集まります。その結果、絆創膏の役割となるかさぶた(血栓)が作られます。この働きを一次止血といいます。

さらにしっかりと止血するためには、血漿中の凝固因子(ぎょうこいんし)が主役となる二次止血が行われます。

血小板が低下した状態を「血小板減少」といいます。血小板減少の症状としては、出血しやすい、血がとまりにくいなどがあります。原因は偽性血小板減少症や薬剤、感染症、肝硬変、膠原病、血液疾患などがあります。

一方で、血小板が増加した状態を「血小板増加」といいます。血小板増加の症状としては、頭痛、めまい、耳鳴り、赤ら顔、血栓症などがあります。原因は出血や慢性炎症、本態性血小板血症などがあります。

4. 血漿の役割

血漿とは、さまざまな物質を含む液体のことで、血液の血球成分(赤血球、白血球、血小板)以外の成分を指します。

血漿の約90%は水で出来ています。残りの10%は固形成分で、凝固因子やアルブミンやグロブリンなどのタンパク質、ブドウ糖、脂質、ナトリウムやカリウムなどのミネラル、ホルモン、ビタミン、老廃物などさまざまです。カラダの隅々に栄養を運び、老廃物を運び出す働きをしています。

血漿の中で重要な成分は、凝固因子、アルブミン、免疫グロブリンなどのタンパク質です。

4-1. 凝固因子

凝固因子とは、血を固めてくれる12種類のタンパク質です。何らかの原因で血管が破れ出血したときに血小板による一次止血に続いて、強固なフィブリン血栓(二次止血)を作る役割があります。凝固因子は、それぞれが作用し連携して血を固めています。凝固因子が1つでも欠けてしまうと、血は固まりにくくなります。

凝固因子がうまく作れない血友病という病気があります。血友病は凝固因子のうち第VIII(8)因子あるいは第IX(9)因子が欠けている、または量が少なく正しく働かないために、出血が止まらなかったり、出血が止まるまでに時間がかかったりする病気です。

また、不要となった血栓を溶かす線溶作用も備わっており、正常な状態では、凝固と線溶がバランスよく働いています。

4-2. アルブミン

アルブミンは、血漿中のタンパク質の約50%を占めています。血管内に水を保つ働き(浸透圧維持)があり、血圧の安定に役立っています。

また、薬物、ホルモン、栄養素などの様々な物質とくっつき、全身へ運ぶ役割もあります。さらに、カラダに溜まった有害物質を肝臓や腎臓に運び、解毒作用を助ける役割も果たしています。

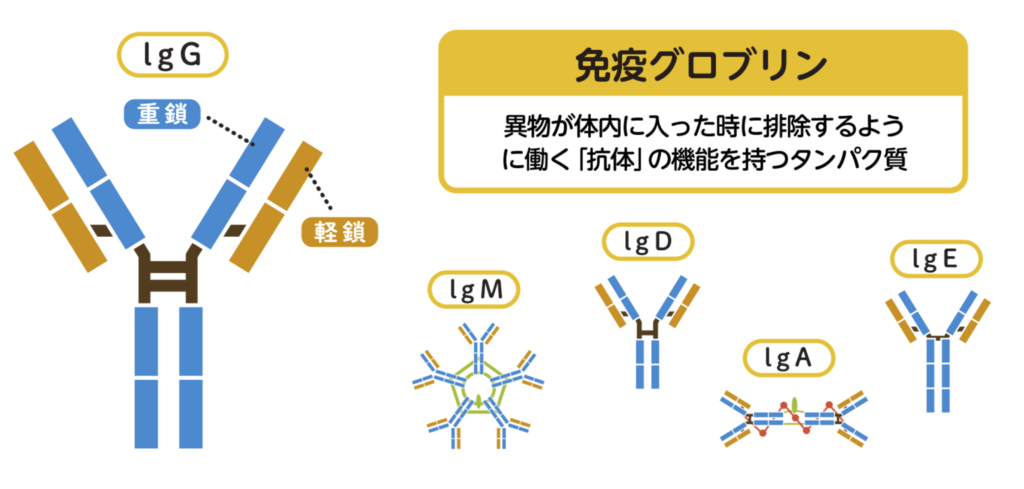

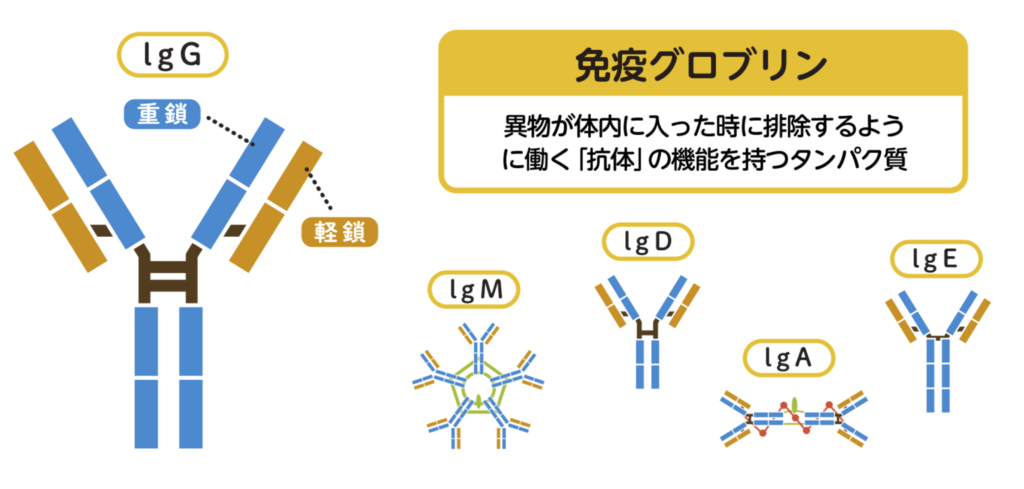

4-3. 免疫グロブリン

免疫グロブリンとは、カラダに入ってきた病原体を排除するように働く「抗体」の機能を持つタンパク質のことです。抗体とはカラダへの侵入者と戦う武器のようなものです。血液や体液の中に存在し、病原体の働きを止める役割があります。

免疫グロブリンにはIgG、IgA、IgM、IgD、IgEの5つの種類があり、それぞれの分子量、働く場所・時期に違いがあります。これら5種類の免疫グロブリンの基本的な形はY字型です。

最後まで読んでいただきありがとうございました。血液の病気についても解説しているので別の記事も参考にしていただけると幸いです。お疲れ様でした。