先日、血液内科で真性多血症と診断されました。

これからどうなるのか不安です。

それは心配ですね。でも安心してください。

継続して治療をすれば、これまで通りの生活が送れますよ。

今回は赤血球が増える血液の病気「真性多血症」について、血液内科医のつかポンがわかりやすく解説させていただきます。

この記事を読めば、真性多血症の診断と治療、病気とうまく付き合っていく上で気をつけるポイントが分かると思います。

- 真性多血症は主に赤血球が増え続ける病気で、血栓症や出血を起こすことがあります。

- 真性多血症の初期は、ほとんど自覚症状がありません。

- 真性多血症の診断は、血液検査(赤血球の増加とJAK2遺伝子の変異)と骨髄検査で行います。

- 真性多血症の治療は、① 瀉血 ② 薬物療法 ③ 生活習慣の見直し の3本柱です。

1. 真性多血症はどんな病気?

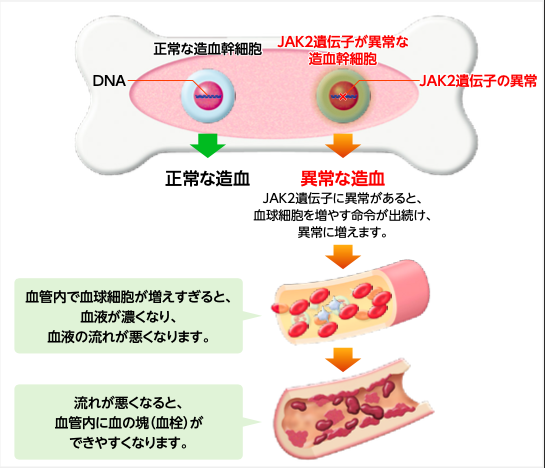

血球の赤ちゃんである造血幹細胞の遺伝子に異常がおこり、血球がどんどん作られる病気を骨髄増殖性腫瘍(Myeloproliferative Neoplasms:MPN)といいます。真性多血症(Polycythemia Vera:PV)はMPNのひとつで、主に赤血球が増え続ける病気です。

真性多血症には以下の特徴があります。

- まれな病気

- 100万に数人の割合で発症する

- 男性に多い

- 診断時の平均年齢は50~60 歳代

- 妊娠可能な年齢(30歳前後)の女性にも発症しやすい

- 予後は比較的良好

- 血栓症や出血を起こすことがある

- 長い経過で骨髄線維症(2.6%)や急性骨髄性白血病(1%)に移行することがある

2. 真性多血症の症状

真性多血症の多くは自覚症状がなく、健康診断や他の病気の検査中に偶然に発見されることががほとんどです。

赤血球の数が著しく増えると、以下の症状を認めます。

具体的には、① 循環不全による頭痛、耳鳴り、めまい、高血圧、血栓症 ② 肝脾腫による腹部症状 ③ 高ヒスタミン血症による皮膚のかゆみと消化性潰瘍 に分けられます。

注意しなければいけない症状に血栓症があります。真性多血症では、赤血球が増え血液がドロドロに濃くなるため、心筋梗塞や脳梗塞などの血栓症をおこすことがあります。

- 頭痛

- 耳鳴り

- めまい

- 赤ら顔

- 高血圧

- 血栓症

- 脳梗塞、心筋梗塞など

- お腹の張りや食欲低下

- 肝臓や脾臓が腫れるため

- 皮膚の痒み

- 入浴後に多い

- ヒスタミンが痒みの原因となる

- 消化性潰瘍

- ヒスタミンが胃酸の分泌を亢進

3. 真性多血症の原因

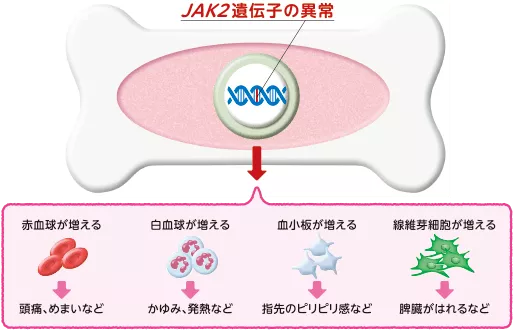

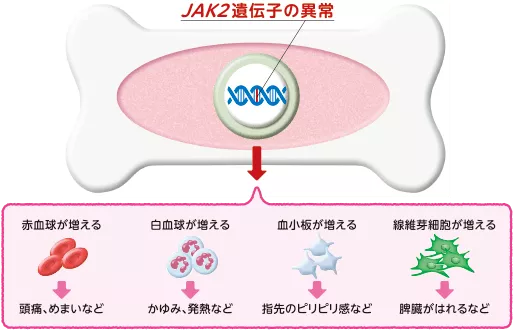

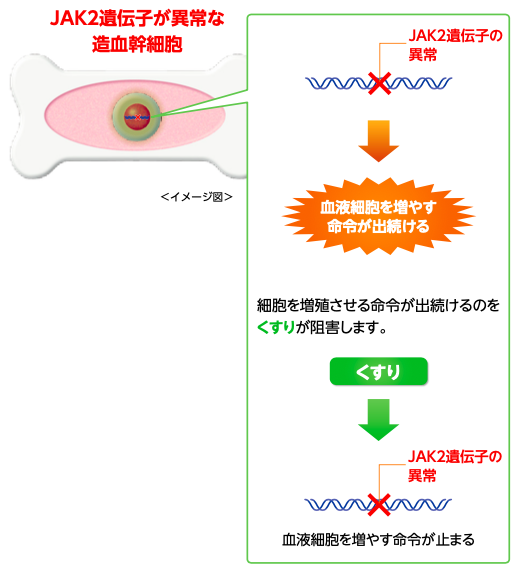

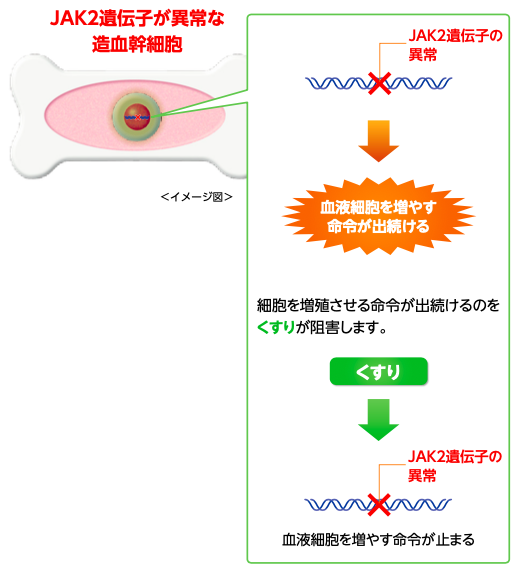

真性多血症では、約95%の患者さんにJAK2(ジャックツー)という遺伝子の変異が認められます。そのため、遺伝子の異常が発症に関わっていると考えられています。

- JAK2遺伝子には、血液細胞の増殖や分化を調節する働きがあります。

- JAK2遺伝子に異常がおこると、血液細胞を増やすスイッチが入りっぱなしになります。

- 真性多血症では、約95%の患者さんにJAK2V617Fという特徴的な遺伝子の異常がみられます。JAK2遺伝子の異常は血液検査で確認し、1週間ほどで結果がでます。

本態性血小板血症は遺伝するの?

遺伝子の異常と聞くと子供に影響がないか、心配になりますよね。本態性血小板血症は遺伝性の病気ではないので、子供には遺伝しません。

4. 真性多血症の診断

- Major criteria

- ヘモグロビン>16.5 g/dL(男)、>16 g/dL(女) もしくはヘマトクリット>49 %(男)、>48 %(女)

- 骨髄検査で3系統の血球増殖

- JAK2遺伝子異常(JAK2 V617F)

- Minor Criteria

- エリスロポエチン 基準値以下

Major criteria 3つもしくはMajor criteriaの1、2とMinor Criteriaで診断

真性多血症は、血液検査と骨髄検査で診断します。

実際には下記のステップで診断を確定していきます。

- ヘモグロビン>16.5 g/dL(男)、>16 g/dL(女)

- ヘマトクリット>49 %(男)、>48 %(女)

- タバコ、飲酒、肥満

- 睡眠時無呼吸症候群

- 生まれつきの心臓の病気

- エリスロポエチン(赤血球を作るのに必要なホルモン)を産生する腫瘍は赤血球増多の原因となる

- 腎細胞癌、肝細胞癌、小脳血管腫などの腫瘍が多い

- 真性多血症では脾臓が大きくなることがある

- JAK2遺伝子変異があれば、真性多血症の可能性が高い

- 真性多血症の診断確定

- 骨髄の線維化の程度

- 他の骨髄増殖性疾患(慢性骨髄性白血病など)の否定

骨髄検査とは?

- 骨髄検査とは、腰の骨に針を刺し、骨の中にある骨髄をとる検査です。

- 骨髄検査には、骨髄穿刺(せんし)と骨髄生検(せいけん)の2種類があります。

- 骨髄穿刺 … 骨髄の中の液体(骨髄液)をとる検査です。細胞の数や形、遺伝子検査や染色体検査などを行います。

- 骨髄生検 … 骨髄そのもの(骨髄組織)をとる検査です。骨髄をそのままの状態で観察できるので、細胞の密度や線維化などがわかります。

- 検査の際は局所麻酔で痛みを和らげますが、骨髄液を抜き取るときに特有の痛みがあります。

- 検査時間は10~20分程で終わり、検査後に30分間仰向けで安静にします。穿刺部位の血が止まったのを確認できれば、帰宅できます。

- 検査後は出血しやすいので、運動や入浴、アルコール摂取は控えましょう。

5. 真性多血症の治療(リスク分類)

真性多血症の治療の目的は、心筋梗塞や脳梗塞といった血栓症を予防することです。

血栓症の発症しやすさ(リスク)は、年齢や遺伝子異常の有無で患者さんごとに異なります。まずは、血栓症のリスクを評価し、それに基づいて赤血球などの血球の量を薬剤でコントロールします。

血栓症のリスクは低リスク、高リスクに分類されます。

| 年齢 | 血栓症の既往 | |

|---|---|---|

| 低リスク | < 60歳 | なし |

| 高リスク | ≧ 60歳 | ー |

| ー | あり |

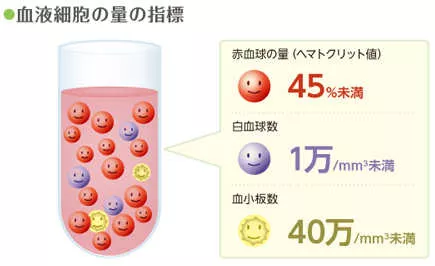

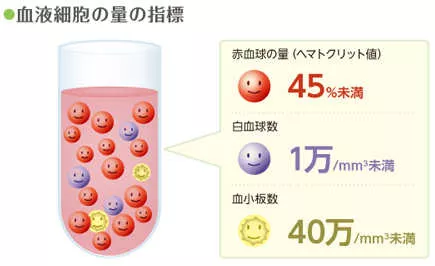

- ヘマトクリット < 45%

- 白血球数 < 1万 /μl

- 血小板数 < 40万 /μl

5-1. 低リスク

- 年齢<60歳

- 血栓症の既往なし

年齢が若く、血栓症を発症したことがなければ、瀉血と血栓症予防のために抗血小板薬の内服を行います。

5-2. 高リスク

- 年齢 ≧ 60歳、もしくは血栓症の既往

年齢が60歳以上、もしくは血栓症を発症したことがあれば、血栓症を起こすリスクが高いため、瀉血と血栓症予防のために抗血小板薬と赤血球を減らす薬の内服(細胞減少療法)を行います。

6. 真性多血症の治療法

真性多血症の治療は、瀉血と薬物療法に分けられます。

5-1. 瀉血

瀉血(しゃけつ)とは献血と同じように血液を抜きとる治療で、赤血球の数を減らすことで血栓を予防します。

1回につき400mlほど血液を抜きとりますが、患者さんの状態に合わせて量や頻度を調整します。

5-2. 薬物療法

真性多血症で行われる薬物療法は、抗血小板薬と細胞減少療法に分けられます。

① 抗血小板薬

抗血小板薬は、血をサラサラにして血栓を予防します。様々な抗血小板薬がありますが、よく使われるのはバイアスピリン®︎(アスピリン)です。

- 作用 … 血小板の凝集をおさえ、血液が凝固して血管をつまらせるのを防ぐ

- 内服方法 … 1日1回1錠、食後

- 副作用 … 胃腸障害、皮疹、頭痛、出血、肝障害、消化性潰瘍

- 消化性潰瘍の予防に胃薬(プロトンポンプ阻害薬、H2-blockerなど)を併用

② 細胞減少療法

細胞減少療法とは、血球(主に赤血球)の量を減らす治療のことです。治療に使われる薬はハイドレア®︎(ヒドロキシウレア)とジャカビ®︎(ルキソリチニブ)です。

細胞減少療法は、60歳以上の高齢者や血栓症を発症したことがある人に行います。

- 作用 … 細胞のDNAの合成を阻害することで血球の増殖を抑え、血小板、赤血球、白血球の数を減らす

- 内服方法 … 1回500mgを1~2錠、1日1~2回、食後

- 副作用 … 発疹、吐き気、嘔吐、骨髄抑制、間質性肺炎、皮膚潰瘍

- 副作用が出た場合は減量したり、一時的に中止します。

- 作用 … JAK遺伝子の異常を阻害することで血球の増殖を抑え、血小板、赤血球、白血球の数を減らす。ハイドレア®︎でコントロールできない場合もしくはハイドレア®︎が副作用で使えない場合に使用。

- 内服方法 … 1回10mgを開始用量とし、1日2回、12時間毎。患者の状態により適宜増減、1回25mg1日2回を超えないこと。

- 副作用 … 骨髄抑制、感染症(帯状疱疹、尿路感染、結核、ウイルス性肝炎)、肝機能障害など

- 副作用が出た場合は減量したり、一時的に中止します。

6. 日常生活で気を付けること

真性多血症では、血栓症や出血などの合併症をおこさないことがとても重要です。日常生活を送る上で、心がけて頂きたいことがあります。下記の点に気をつけ、病気と前向きに付き合っていけると良いですね。

- こまめに水分を摂取しましょう。

- 夏の暑い時期は汗をかいて脱水になりやすいです。

- 特にご高齢の方は飲水が不足しがちです。

- タバコはやめましょう。

- 喫煙は血栓のリスクを4倍高くすると報告されています。

- 適度な運動とバランスのいい食事を心がけましょう。

- 高血圧、高脂血症、糖尿病、肥満などの生活習慣の見直しを行いましょう。

- 鉄分のサプリメントや薬は控えましょう。

- 赤血球増多を悪化させる可能性があります。

- 飛行機に乗るときは機内で足を定期的に動かしましょう。

- エコノミークラス症候群に注意が必要です。

- 抜歯や手術が必要な時は主治医の先生に事前に相談しましょう。

- 症状がなくても定期的に血液内科に通院し、内服薬を飲みましょう。

- 血栓症を疑う症状が出た際は、すぐに病院を受診しましょう。

- 脳梗塞 … 手足が動かしづらい、呂律が回らない、口角が下がる

- 心筋梗塞 … 胸が締め付けられるような痛み

- 下肢静脈血栓 … 片方の足のむくみと痛み

最後まで読んでいただきありがとうございました!リウマチや血液の病気などの別の記事も参考にしていただけると幸いです。お疲れ様でした。