健診で毎回白血球が少ないといわれるんですけど、これって体質ですか?

白血球が基準値より少し低いことはよくあります。

治療が必要なこともあるので、一度調べておくと安心ですね。

健診や他の病気の検査で偶然、白血球減少を指摘されることがあります。多くの白血球減少は治療の必要はありませんが、まれに血液の病気が隠れていることもあります。

- 外来患者さんの白血球減少の多くは、好中球減少です。

- ほとんどはウイルス感染に伴う一時的な好中球減少のため、自然と回復します。

- まれに白血病などの血液の病気が原因のことがあり、骨髄検査が必要になる場合があります。

- 好中球減少の原因は様々であり、中には早急な治療が必要な場合があるため、血液内科でくわしく調べてもらいましょう。

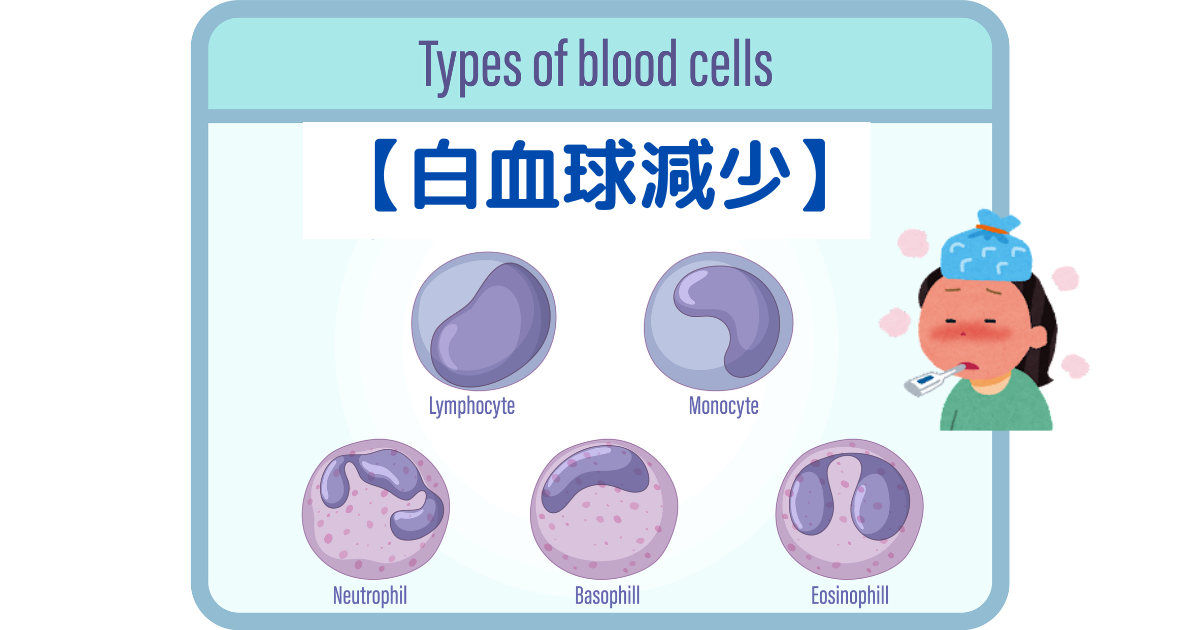

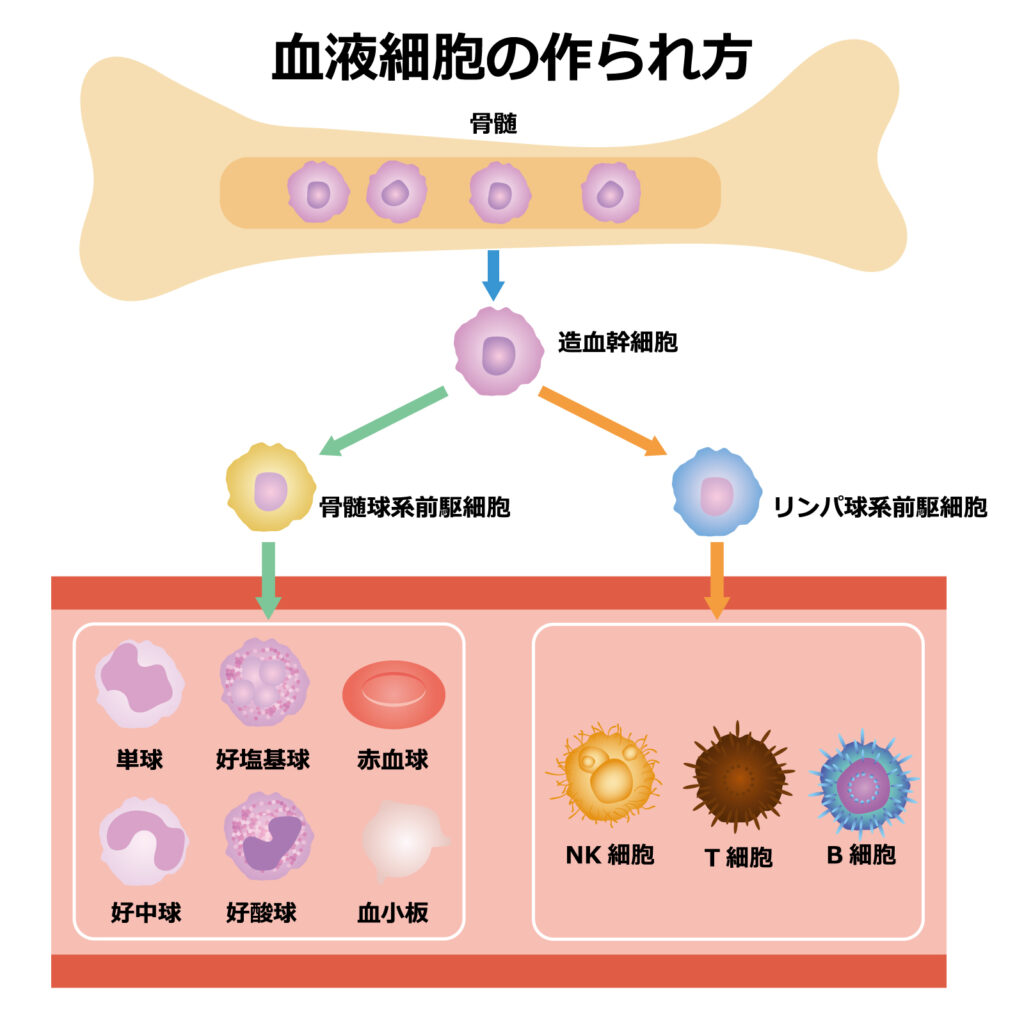

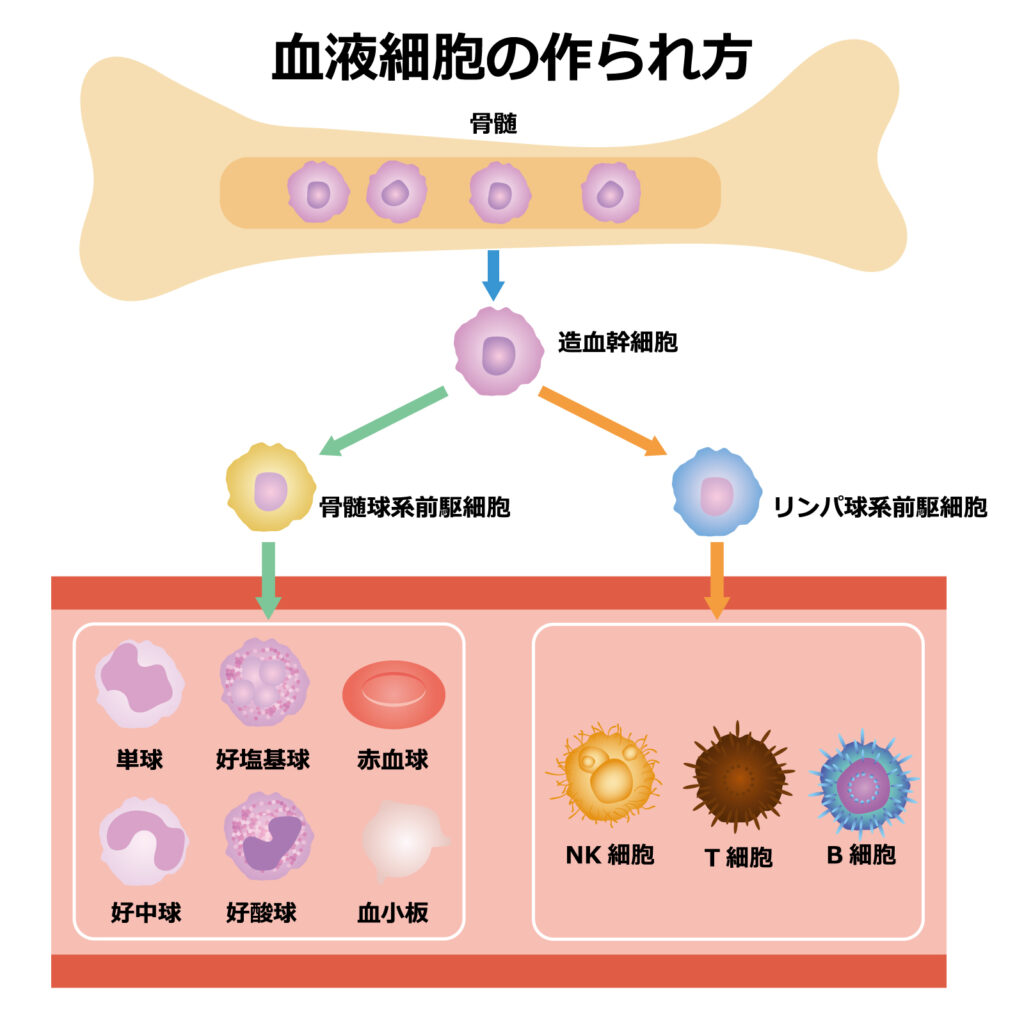

1. 白血球とは

白血球は、カラダに侵入した細菌やウイルスなどを除去する免疫の機能があります。例えるなら、カラダをパトロールする警察官もしくは戦隊ヒーローです。

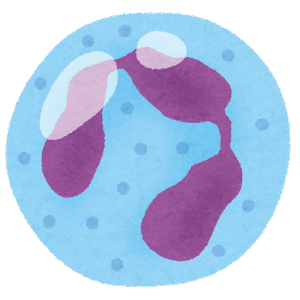

白血球には、好中球、好酸球、好塩基球、単球、リンパ球の5種類があります。このうち、好中球、好酸球、好塩基球を顆粒球といいます。最も多いのは好中球(約50%)で、次に多いのはリンパ球(約30%)です。

① 好中球

好中球は、マクロファージとともに体内に侵入した細菌やカビを攻撃し貪食します。主に3つの機能で細菌やカビなどと戦います。

- 遊走 … 血管の中から血管の外へ出ていく

- 貪食 … 細菌やカビを食べる

- 殺菌 … 細胞の中で消化してやっつける

② 好酸球

好酸球は、アレルギー反応を調整したり、寄生虫感染からカラダを守ってくれます。

③ 好塩基球

好塩基球は、好酸球と同じように、アレルギー反応を調整したり、寄生虫感染からカラダを守ってくれます。ただ、好塩基球の機能は完全には解明されていません。

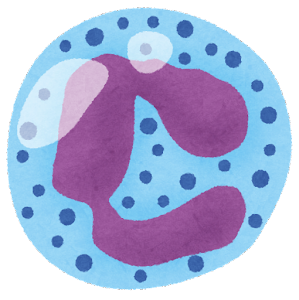

④ リンパ球

リンパ球は、免疫反応において中心的役割を担っています。B細胞(Bリンパ球)、T細胞(Tリンパ球)、NK細胞(ナチュラルキラー)に分けられます。体内に侵入した細菌やウイルスなどに対して、Bリンパ球とTリンパ球がお互いに協力し侵入者と戦っています。

- B細胞

- 細菌やウイルスに対して、抗体を使って戦う(体液性免疫)

- 抗体(免疫グロブリン)とは、侵入者と戦うミサイルのようなもの

- 細菌やウイルスに対して、抗体を使って戦う(体液性免疫)

- T細胞

- キラーT細胞 … ウイルス感染細胞やがん細胞を排除する(細胞性免疫)

- ヘルパーT細胞 … 抗原刺激に応答して、他の免疫細胞の働きを調節する免疫の司令塔の役割

- サプレッサーT細胞 … 攻撃を弱める

- NK細胞

- がん細胞やウイルス感染細胞などを真っ先に攻撃する

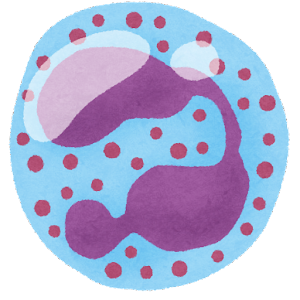

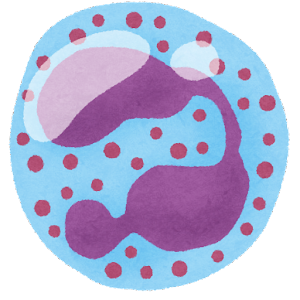

⑤ 単球

単球は血管から組織に出て行き、マクロファージや樹状(じゅじょう)細胞に分化、敵がいないかパトロールしています。

マクロファージは、死んだ細胞や細菌やウイルスを自分の中に取り込んでキレイにしてくれる、カラダの掃除屋の役割をします。また、顆粒球を呼び寄せて攻撃を促します。

樹状細胞は、異物の情報をリンパ球に「ここに敵がいるよ!」と知らせてくれる働き(抗原提示)があります。

2. 白血球減少(好中球減少)の定義

| 好中球数(/μl) | 感染のリスク | |

|---|---|---|

| 軽症 | 1000〜1500 | 低い |

| 中等症 | 500〜1000 | 中程度 |

| 重症 | 200〜500 | 高い |

| 無顆粒球症 | <200 | 非常に高い |

白血球が少ない状態を白血球減少(白血球数<3500/μl)といいます。外来で見る白血球減少のほとんどが好中球減少です。

今回は、好中球減少について詳しく解説していきます。

検査の基準値とは?

健診や人間ドックで使われる基準値とは、20〜60歳の健康な人の検査データの上限と下限の2.5%ずつを除外した数値です。つまり、「現時点では健康と考えられる人の95%が含まれる範囲」が基準値ということです。ということは、健康な人でも基準値に入らないことがあるのです。

3. 白血球減少(好中球減少)の症状

白血球が少なくなっても、それ自体では自覚症状はありません。しかし、白血球の数や機能が低下すると、細菌やカビなどの感染症にかかりやすくなります。

また、ケガや口内炎などの傷を治すために白血球のはたらきが必要なので、傷が治りにくくなります。

好中球減少時の発熱には注意!

- 好中球が500 /μl以下で37.5℃以上発熱している状態を発熱性好中球減少症といいます。

- 発熱の原因は細菌やカビなどの感染症のことが多く、感染症が重症化する可能性が高いため、緊急での対応が必要です。

- 原因を調べながら、抗生剤の投与を行います。状態によっては入院での治療が必要になります。

4. 白血球減少(好中球減少)の原因と対応

好中球減少には主に以下の原因があります。経過観察で良いものから緊急で治療が必要なものまで様々です。

ここでは頻度の多い好中球減少の原因とその対応について解説します。

- 感染症

- ウイルス感染 … 麻疹、風疹、EBV、CMV、HIV、パルボB19など

- 細菌感染 … 重症敗血症、粟粒結核など

- 薬剤

- 放射線療法

- 血液の病気

- がん … 骨髄異形成症候群、急性白血病など

- がん以外 … 再生不良性貧血、巨赤芽球性貧血など

- 肝硬変

- 膠原病 … 全身性エリテマトーデス(Systemic Lupus Erythematosus:SLE)、シェーグレン症候群(Sjogren Syndrome:SjS)、混合性結合組織病(Mixed Connective Tissue Disease:MCTD)、Felty症候群(関節リウマチ)など

- 栄養障害

- 鉄、ビタミンB12、葉酸、銅などの不足

4-1. ウイルス感染

最もみられる好中球減少の原因はウイルス感染です。

ウイルスにはたくさんの種類があり、ヒトに病気をおこすコロナウイルス、インフルエンザウイルス、ノロウイルスなどが知られています。風邪もさまざまなウイルスが原因となって発症します。

ウイルス感染症では発熱や喉の痛み、リンパ節の腫れ、皮疹などの症状を認めることがあります。

治療は細菌感染と違い、抗菌薬(抗生物質)は効きません。基本的には自分の免疫で治りますが、場合によっては抗ウイルス薬を使います。

4-2. 細菌感染

細菌感染では通常、好中球は増加します。しかし、敗血症(重症の細菌感染)や粟粒結核(結核菌が血液をグルグル回る状態)などは好中球減少を認めることがあります。

治療は抗生剤を投与します。感染が落ち着けば、好中球は回復します。

4-3. 薬剤

- 抗がん剤

- 抗甲状腺薬 … チアマゾール、プロピオチオウラシルなど

- 抗リウマチ薬 … サラゾスルファピリジン、メトトレキサート、トシリズマブなど

- 抗精神病薬 … クロザピン、フェノチアジン系、三環系、四環系抗うつ薬など

- 循環器薬 … プロカインアミド、フレカイニド、ACE阻害薬など

- 抗血小板薬 … チクロジピン

- 抗菌薬 … ST合剤、βラクタム、バンコマイシン、リネゾリドなど

- 非ステロイド系抗炎症薬(NSAIDs) … ロキソニンなど

- 胃薬 … H2 blockerなど

薬剤は、副作用として好中球減少を起こすことがあります。中でも抗がん剤、抗甲状腺薬、サラゾスルファピリジン(抗リウマチ薬)、ST合剤(抗菌薬)の頻度が多いです。

急激に進行する好中球減少を認め、赤血球や血小板などの他の血球に異常がない場合は薬剤による好中球減少を考えます。

対応としては疑われる薬剤を中止すると、好中球は約1~3週間で徐々に回復します。

抗がん剤による好中球減少時の感染症予防

- 抗がん剤の投与によって白血球が少ない方はマスク、手洗い、うがい、歯磨きをして感染を予防しましょう。

- なるべく毎日、シャワーでカラダを清潔に保ちましょう。

- ペットと過度に近づくことや生花を置くことも避けましょう。

4-4. 放射線療法

血液を作る工場である骨髄が多い骨盤、胸骨、背骨、腰骨などに広範囲に放射線が照射されると、骨髄で血液細胞を作る能力が低下して、血球が減ってくることがあります。

対応としては放射線療法を一時中止し、好中球が回復するのを待ちます。

4-5. 血液の病気

骨髄異形成症候群、急性白血病、再生不良性貧血などの血液の病気では好中球減少をおこすことがあります。

血液検査で芽球などの幼弱な血球が見つかったり、白血球だけでなく赤血球や血小板も少なくなってる時は血液疾患を考えます。

診断は骨髄検査で行い、治療は抗がん剤の投与などを行います。

4-6. 肝硬変

肝臓の機能が低下している肝硬変で肝臓が硬くなると、脾臓が大きくなります。脾臓は白血球などの血球の壊す役割があるので、脾臓が大きくなると血球が壊され少なくなります。

対応としては、肝硬変の治療を行うことで進行を抑えます。

4-7. 膠原病

全身性エリテマトーデスをはじめとした膠原病では、免疫の異常で好中球減少やリンパ球減少をおこすことがあります。

対応としては、病気の活動性を評価して、ステロイドなどの免疫抑制剤が使われます。

5. 白血球減少の調べ方【血液内科医の視点】

私たち血液内科医は白血球減少(好中球減少)をみたらどのように考えて診断しているか、簡単にまとめてみました。問診や内服薬の確認、診察、血液検査、骨髄検査から原因を探していきます。

- 異型リンパ球 … ウイルス感染症

- 芽球 … 骨髄異形成症候群や白血病など

- 白血球以外の血球にも異常がある場合は血液の病気を考えます。

- 発熱や喉の痛み、リンパ節の腫れ、皮疹、肝障害などはウイルス感染症を疑います。

- 薬剤性の好中球減少を考え、お薬手帳でどんな薬を飲んでいて、いつから始まったかを確認します。

- 過去の血液検査と合わせて、疑わしい薬を探していきます。

- 色々調べても他に原因がなく血液疾患が疑われる場合は、骨髄検査で調べます。

最後まで読んでいただきありがとうございました!リウマチや血液の病気などの別の記事も参考にしていただけると幸いです。お疲れ様でした。