健診で白血球が多いと言われました。

白血病じゃないですよね?

それは心配ですね。

一度、血液内科で詳しく調べてもらったほうが安心ですね。

健診や他の病気の検査で偶然、白血球増加を指摘されることがあります。多くの白血球増加は治療の必要はありませんが、中には血液の病気が原因のこともあります。

今回は血液専門医であるつかポンが、白血球増加についてわかりやすく解説します。この記事を読めば、白血球増加の原因や対処法がわかると思います。

- 白血球増加には様々な原因があり、中には早急な治療が必要な場合もあります。

- 外来ではタバコや肥満、感染症による好中球増加、アレルギーによる好酸球増加、ウイルス感染症によるリンパ球増加がよくみられます。

- 白血病などの血液の病気を考えた場合は、骨髄検査が必要になることもあります。

- 白血球増加は、血液のスペシャリストである血液内科でくわしく調べてもらいましょう。

1. 白血球とは

白血球は、カラダに侵入した細菌やウイルスなどを除去する免疫の機能があります。例えるなら、カラダをパトロールする警察官もしくは戦隊ヒーローです。

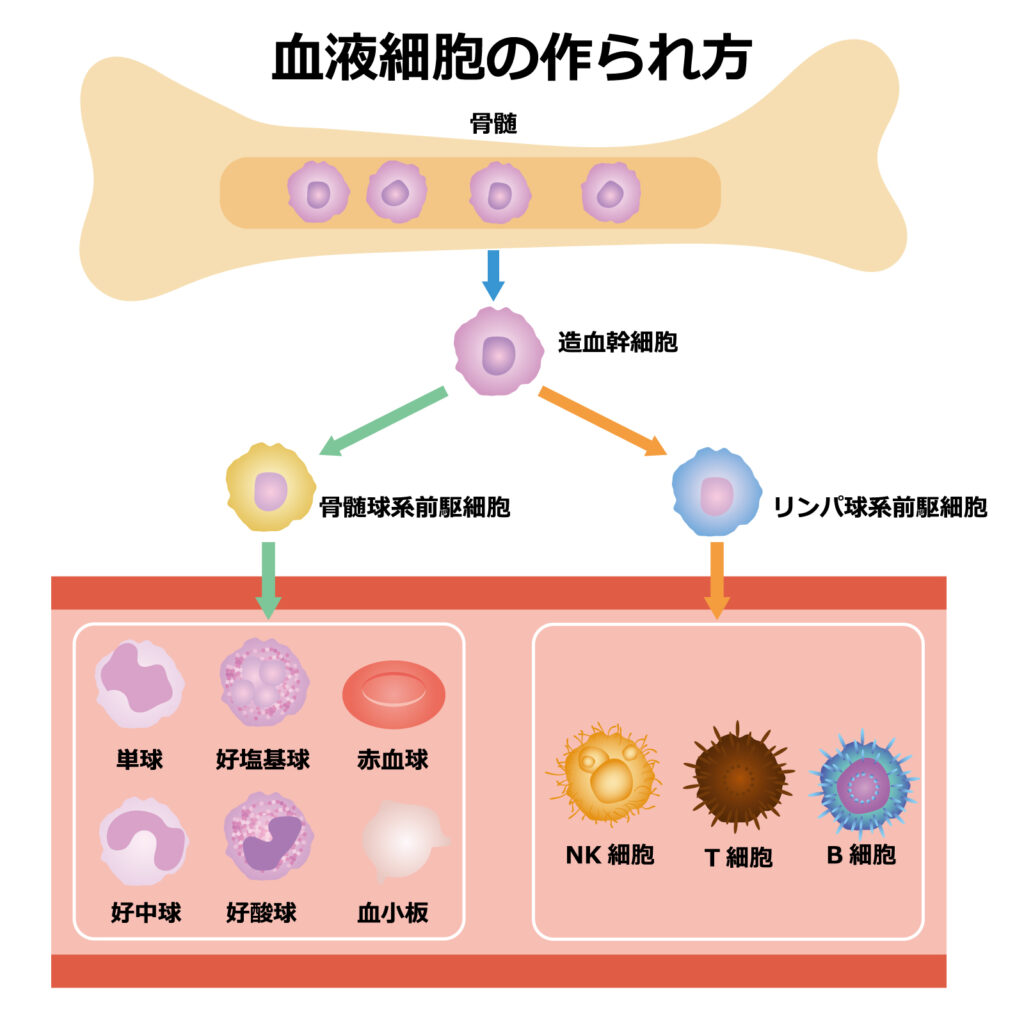

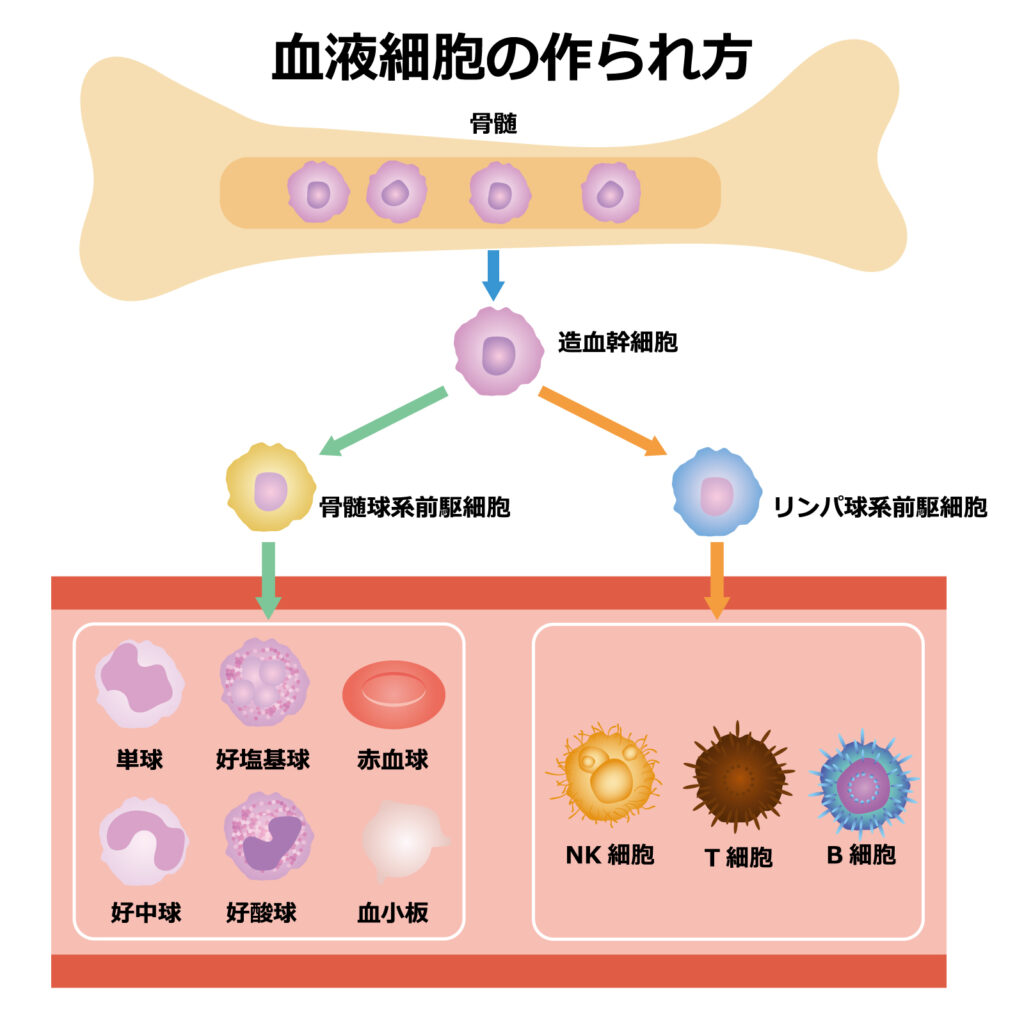

白血球には、好中球、好酸球、好塩基球、単球、リンパ球の5種類があります。このうち、好中球、好酸球、好塩基球を顆粒球といいます。最も多いのは好中球(約50%)で、次に多いのはリンパ球(約30%)です。

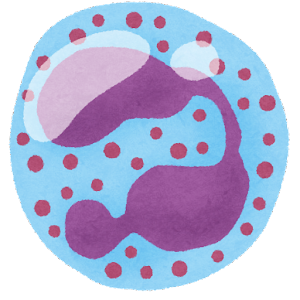

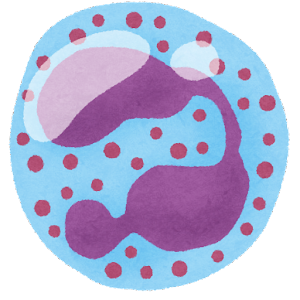

① 好中球

好中球は、マクロファージとともに体内に侵入した細菌やカビを攻撃し貪食します。主に3つの機能で細菌やカビなどと戦います。

- 遊走 … 血管の中から血管の外へ出ていく

- 貪食 … 細菌やカビを食べる

- 殺菌 … 細胞の中で消化してやっつける

② 好酸球

好酸球は、アレルギー反応を調整したり、寄生虫感染からカラダを守ってくれます。

③ 好塩基球

好塩基球は、好酸球と同じように、アレルギー反応を調整したり、寄生虫感染からカラダを守ってくれます。ただ、好塩基球の機能は完全には解明されていません。

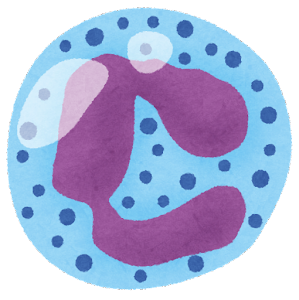

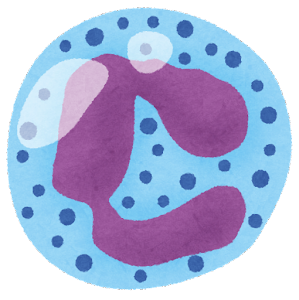

④ リンパ球

リンパ球は、免疫反応において中心的役割を担っています。B細胞(Bリンパ球)、T細胞(Tリンパ球)、NK細胞(ナチュラルキラー)に分けられます。体内に侵入した細菌やウイルスなどに対して、Bリンパ球とTリンパ球がお互いに協力し侵入者と戦っています。

- B細胞

- 細菌やウイルスに対して、抗体を使って戦う(体液性免疫)

- 抗体(免疫グロブリン)とは、侵入者と戦うミサイルのようなもの

- 細菌やウイルスに対して、抗体を使って戦う(体液性免疫)

- T細胞

- キラーT細胞 … ウイルス感染細胞やがん細胞を排除する(細胞性免疫)

- ヘルパーT細胞 … 抗原刺激に応答して、他の免疫細胞の働きを調節する免疫の司令塔の役割

- サプレッサーT細胞 … 攻撃を弱める

- NK細胞

- がん細胞やウイルス感染細胞などを真っ先に攻撃する

⑤ 単球

単球は血管から組織に出て行き、マクロファージや樹状(じゅじょう)細胞に分化、敵がいないかパトロールしています。

マクロファージは、死んだ細胞や細菌やウイルスを自分の中に取り込んでキレイにしてくれる、カラダの掃除屋の役割をします。また、顆粒球を呼び寄せて攻撃を促します。

樹状細胞は、異物の情報をリンパ球に「ここに敵がいるよ!」と知らせてくれる働き(抗原提示)があります。

2. 白血球増加の定義

白血球の数が増えている状態を白血球増加といいます。

白血球数は好中球数、好酸球数、好塩基球数、リンパ球数、単球数の5種類の白血球を合計した数になります。それぞれに基準値があります。

| 基準値 | 比率 | |

|---|---|---|

| 白血球 | 3300〜11000 /μL | |

| 好中球 | 2000〜7500 /μL | 50〜70 % |

| 好酸球 | 40〜400 /μL | 2〜5 % |

| 好塩基球 | 20〜100 /μL | 0〜2 % |

| リンパ球 | 1500〜4000 /μL | 20〜40 % |

| 単球 | 200〜800 /μL | 3〜6 % |

血液中に出てきてはいけない血球たち

- 本来、血液中には骨髄で成熟した血球しか存在しません。

- しかし、何らかの原因で成長途中の未熟な血球が出てきてしまう場合があります。未熟な血球には芽球、前骨髄球、骨髄球、後骨髄球、赤芽球などがあります。

- この未熟な血球が血液中にみつかった場合は、血液の病気やがんの骨髄への転移などを考えます。

3. 白血球増加の原因

白血球増加では、まず白血球のどの種類が増えているかを確認します。なぜなら、増えている白血球の種類によって原因が違うからです。

ここでは頻度の多い原因について簡単に説明させて頂きます。

3-1. 好中球増加

好中球増多の原因は、① 特発性 ② 反応性 ③ 血液の病気の3つに分けられます。

- 特発性

- 喫煙、肥満(特発性好中球増加症)

- 反応性

- 生理的 … 運動、精神的ストレス、月経、出産など

- 感染症 … 肺炎、尿路感染、虫垂炎などの細菌感染

- 感染症以外の炎症 … 膠原病、炎症性腸疾患など

- 薬剤 … G-CSFの注射、副腎皮質ステロイドの内服など

- 血液の病気

- 急性白血病、骨髄異形成症候群、骨髄増殖性腫瘍(慢性骨髄性白血病、真性赤血球増加症、本態性血小板血症など)

① 特発性好中球増加症

特発性好中球増加症とは、ほとんどがタバコに関連して起こる軽度の好中球増加(10000~15000/μL)のことです。

特に治療の必要はありませんが、今後好中球が増加していかないか経過をみていく必要があります。

② 感染症や炎症

カラダのどこかで感染や炎症が起こると、様々な物質が作られ、その刺激によって好中球が増えます。感染や炎症を起こしている場所や病気を調べる必要があります。

原因に対する治療を行えば、好中球も下がります。

③ 副腎皮質ステロイドの内服

副腎皮質ステロイドを内服すると血液中に好中球が集まってくるため、好中球が増えます。

薬剤による影響のため、特に治療の必要はありません。

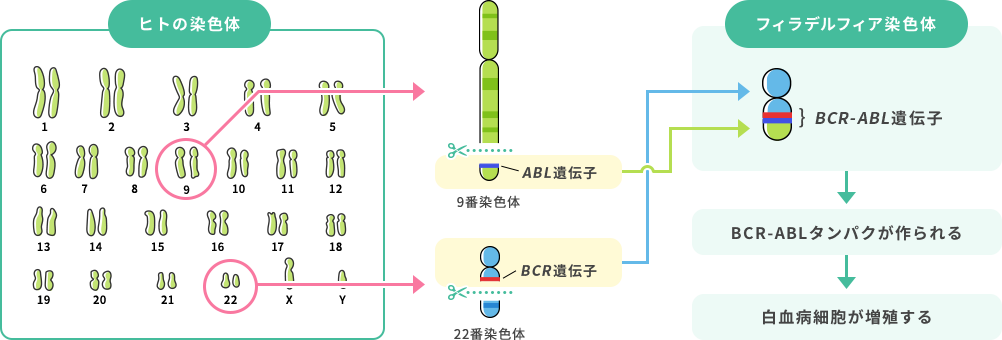

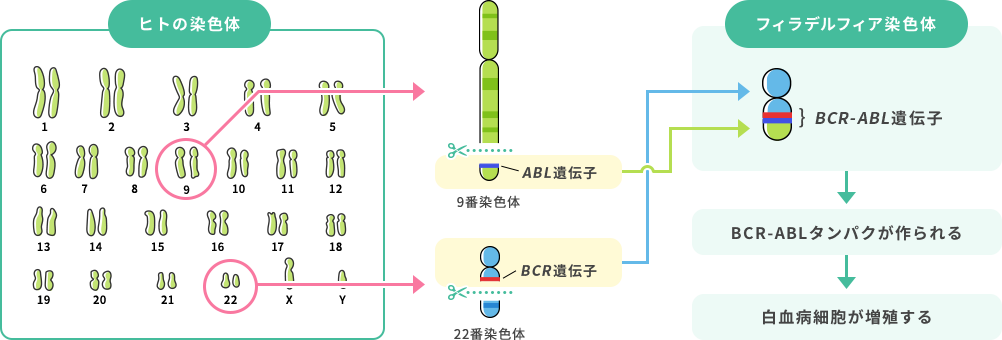

④ 慢性骨髄性白血病

慢性骨髄性白血病(Chronic myeloid Leukemia : CML)とは、血球の赤ちゃんである造血幹細胞の遺伝子に異常が起こり発症します。その結果、成長した大人の血球(特に白血球)が必要以上に作られます。

好中球が増える他に好塩基球が増えたり、未熟な顆粒球がみつかることがあります。

CMLを治すことは難しいですが、長期にわたって病気をコントロールすることは可能です。慢性期の治療はチロシンキナーゼ阻害薬という分子標的薬を内服します。

3-2. 好酸球増加

- 反応性

- アレルギー … アトピー性皮膚炎、気管支喘息、薬剤アレルギーなど

- 寄生虫 … アニサキス症、旋毛虫症など

- 膠原病 … 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症

- 悪性腫瘍 … 悪性リンパ腫など

- 内分泌の病気 … 副腎機能不全

- その他 … 好酸球性肺炎、好酸球性胃腸炎、好酸球性血管性浮腫

- 血液の病気

- 慢性好酸球性白血病

- 急性骨髄性白血病

- 骨髄異形成症候群

- 骨髄増殖性疾患(慢性骨髄性白血病、真性多血症など)

- 肥満細胞腫

- 特発性

- 好酸球増加症候群

① アレルギー

好酸球増加で最も多い原因は、アレルギーです。アレルギーとはアトピー性皮膚炎、喘息、蕁麻疹などのことで、ある特定の異物(ダニやスギ花粉、食物など)に対して免疫が過剰に反応して、体に症状が引き起こされる状態をいいます。

また見落とされがちですが、内服している薬剤によるアレルギーで好酸球が増えることもあります。新しく開始された薬剤の見直すことも重要です。しかし、好酸球が5000/μl以上の場合はアレルギー性疾患以外の原因を考えます。

② 好酸球性血管性浮腫

好酸球性血管性浮腫(Angioedema with eosinophilia:EAE)とは、若い女性(20~40歳)に多く、手足が浮腫む病気です。手足の浮腫み以外に、発熱や関節痛、蕁麻疹を認めることもあります。

治療は副腎費ステロイド(プレドニゾロン)の内服です。副腎皮質ステロイドに反応は良好です。場合によっては、自然に治ることもあります。

③ 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症

好酸球性多発血管炎性肉芽腫症(Eosinophilic Granulomatosis with Polyangiitis : EGPA)とは、全身の小さな血管に炎症が起こる膠原病です。もともとあった気管支喘息やアレルギー性鼻炎が悪化し、全身の血管に炎症による発熱、しびれ、皮膚症状、関節痛などのさまざまな症状を起こします。

治療は副腎皮質ステロイド(プレドニゾロン)やエンドキサン®︎(シクロホスファミド)、ヌーカラ®︎(メポリズマブ)などが使われます。

④ 特発性好酸球増加症候群

他の原因がなく、好酸球による臓器の障害(心、肺、中枢神経系、皮膚など)がみられる場合に好酸球増加症候群(Hyper Eosinophilic Syndrome:HES)と診断されます。

治療はおもに副腎皮質ステロイド(プレドニゾロン)が使われます。

3-3. 好塩基球増加

好塩基球の増加はとてもまれで、慢性の好塩基球増加は慢性骨髄性白血病を考えます。

3-4. リンパ球増加

- 感染症

- ウイルス感染症 … EBV、CMVなど

- 細菌感染症 … 百日咳、結核、梅毒など

- その他 … トキソプラズマなど

- 血液の病気

- 急性リンパ性白血病、慢性リンパ性白血病、成人T細胞性白血病、悪性リンパ腫など

- その他

- 副腎機能不全など

最も多いリンパ球増加の原因はウイルス感染症です。血液中に異型リンパ球を認める場合は、EBウイルスやサイトメガロウイルスによる伝染性単核球症を疑います。

高齢者で長期間のリンパ球増加は慢性リンパ性白血病を考えるので、血液内科で一度調べた方が良いでしょう。

3-5. 単球増加

- 反応性

- 感染症 … 結核や感染性心内膜炎など

- 骨髄抑制からの回復期

- 血液の病気

- 急性骨髄性白血病

- 慢性骨髄単球性白血病

単球の増加はまれです。単球が1000/μL以上の場合は、血液疾患を考えます。

4. 診断の流れ【血液内科医の視点】

私たち血液内科医はどのように考えているか、簡単にまとめてみました。参考にしてみてください。

- 白血球数が著増している場合は白血病を考えるので、早急な対応が必要となります。

- 白血球以外の血球にも異常がある場合は血液疾患を考えます。

- 白血球増加+貧血と血小板減少 … 急性白血病

- 白血球増加+血小板増加 … 骨髄増殖性腫瘍

芽球や幼弱な血球を認めれば、白血病などの血液のがんや固形がんの骨髄転移などを考えます。

問診や診察、画像検査などで鑑別していきます。

最後まで読んでいただきありがとうございました!血液の病気についても解説しているので別の記事も参考にしていただけると幸いです。お疲れ様でした。