貧血の原因は鉄分が足りないからと言われました。

レバーを食べてねって言われたけど…

鉄の多い食事をとるのは、なかなか難しいですよね。

鉄欠乏性貧血とは、鉄が足りないことにより赤血球がうまく作れない状態のことです。日本の成人女性に見られる貧血のほとんどは鉄欠乏性貧血と言われています。多くの女性が悩む鉄欠乏性貧血ですが、上手に付き合っていくポイントがあります。

この記事を読めば、鉄欠乏性貧血の診断、原因、治療、予防について理解できると思います。

- カラダの鉄の量は、食事の摂取によって一定に保たれています。

- 鉄欠乏性貧血の原因は、鉄の摂取不足や喪失、吸収障害、妊娠などです。

- 鉄欠乏性貧血の治療は、鉄剤の一定期間(3~6ヶ月間)の内服です。

- 閉経後の女性や男性の鉄欠乏性貧血では、便検査や内視鏡検査によって原因を調べる必要があります。

1. カラダの中でリサイクルされる鉄

私たちのカラダには4000mgの鉄が蓄えられており、その大部分は赤血球のヘモグロビンに含まれています。赤血球に含まれる鉄は、新しい赤血球を作るために再利用されます。つまり、カラダの鉄の大部分はリサイクルされて使われています。

鉄は、汗や皮膚から1日1〜2mg程度失われています。一方で、食事から摂取する鉄の量は1日10〜20mgで、その10%(1〜2mg)が十二指腸から空腸上部で吸収されます。つまり、普通に食事が摂れていて赤血球が失われなければ、貧血になることはありません。

2. 鉄欠乏性貧血ってどんな病気?

鉄欠乏性貧血とは、ヘモグロビンの合成に必要な鉄が足りないことにより赤血球がうまく作れない状態です。酸素を全身に運ぶ役割のある赤血球が不足すると、全身に十分な酸素が供給されなくなります。

貧血の種類の中で、鉄欠乏性貧血が最も多く、特に女性に多い病気です。日本の成人女性の3人に1人が貧血と言われており、そのほとんどが鉄欠乏性貧血なのです。

3. 鉄欠乏性貧血の症状

鉄欠乏性貧血の症状は、① 貧血の症状 ② 組織の鉄不足による症状 に分かれます。

ただし、貧血がゆっくり進行した場合には、慢性的な貧血状態に体が慣れているため、自覚症状が出ないこともあります。

また、鉄剤による治療により貧血が改善してはじめて、息切れや疲れやすさがあったことに気づく方も少なくありません。

3-1. 貧血の症状

主な貧血の症状は動悸、息切れ、疲れやすさ、カラダがだるい、顔色が悪い、めまい、立ちくらみ、頭が痛い、むくむなどです。

心臓は酸素不足を補うために無理をするため、動悸や息切れを感じます。

また、脳が酸欠状態になるとめまいや立ちくらみ、頭痛を感じることがあります。

さらに、ヘモグロビンには赤い色素が含まれているため、貧血になると顔色に赤みがなくなります。

また、全身の血管では酸素不足になっている組織への血流を増やすため、血管が拡張します。すると血管の中の圧(静脈圧)が上昇するので、末梢毛細血管内の水分が組織へ押し出され組織間液の増加(浮腫)につながります。

3-2. 組織の鉄不足の症状

鉄欠乏性貧血では、貧血の症状に加えて、組織が鉄不足なることによる症状も認めます。

特に、氷をかじる症状(氷食症)はよく見られます。

私は血液専門医として、これまでに数百人を超える鉄欠乏性貧血の患者さんを診てきました。外来で「普段、氷をかじることはありませんか?」と尋ねると、「はい。どうしてわかるんですか?」と驚いた表情をする方がが少なくありません。

貧血の症状に加え、氷をかじる症状のある方は血液検査で調べてもらうと良いでしょう。

- さじ状爪(spoon nail)

- スプーンの様に真ん中が凹んだ爪

- plummer-Vinson症候群

- 飲み込みづらさ、舌の痛み、味覚障害、口角炎

- 異食症

- 氷をかじる(氷食症)

4. 鉄欠乏性貧血の原因

鉄欠乏性貧血は、カラダに貯蔵されている鉄が何らかの原因で少なくなることにより発症します。

その原因は① 鉄の摂取不足もしくは吸収不足 ② 鉄の喪失 ③ 鉄の需要増加に分けられます。

- 鉄の摂取不足もしくは吸収不足

- 過度なダイエットやヴィーガンなどの偏食

- 胃切除やピロリ菌の感染による、十二指腸から鉄の吸収不良

- 鉄の喪失

- 月経や子宮筋腫、子宮内膜症などの婦人科疾患

- 胃や腸などからの出血

- 鉄の需要増加

- カラダが成長する思春期

- お腹で赤ちゃんを育てる妊婦さん

4-1. 鉄の摂取不足もしくは吸収不足

食物から摂取された鉄は、胃から分泌される胃酸によってカラダに吸収しやすい形に変えられ、十二指腸から空腸上部で吸収されます。

よって、過度なダイエットやヴィーガンなどの偏食は、動物性食品に多く含まれる鉄が不足しがちになるので注意が必要です。

また、過去に胃がんや胃潰瘍などで胃を摘出していると、胃酸が分泌されず鉄が吸収されにくくなり鉄不足になります。

中には、ピロリ菌が感染することによって鉄の吸収が悪くなることがあります。色々と調べても原因の分からない鉄欠乏性貧血の方は、ピロリ菌感染のチェックをオススメしています。

4-2. 鉄の喪失

何らかの原因で血管の外に血液が出る(出血)と、ヘモグロビンに含まれる鉄が失われます。

閉経前の女性では月経により定期的に鉄が失われるため、貧血になりやすいといえます。

さらに、子宮筋腫や子宮内膜症などの婦人科疾患を合併していると月経過多となり、さらに貧血になりやすい状態となります。

注意しなければいけないのは、胃や腸などの消化管出血です。これらの出血の原因には、消化性潰瘍やポリープ、憩室などの他にがんの場合があるからです。

特に、男性や閉経後の女性では、鉄欠乏性貧血をきっかけに胃がんや大腸がんなどが見つかることがあります。そのまま放置せずに病院でしっかり調べてもらいましょう。

また、狭心症や心筋梗塞などの心疾患や脳梗塞などに対する血栓予防として、アスピリン®やワーファリン®などを内服している方は消化管出血の可能性があるので注意が必要です。

4-3. 鉄の需要増加

鉄を正常に摂取していても、鉄が足りなくなる場合があります。カラダが成長する思春期やお腹で赤ちゃんを育てる妊娠では、鉄の必要量が増加しているため、鉄欠乏性貧血になりやすい状態となります。

食事から摂取できる鉄の量は限られているため、サプリメントや鉄剤を併用すると良いでしょう。

鉄欠乏性貧血の原因をしっかり調べましょう

以下に当てはまる方は、がんなどの治療が必要な病気が隠れているかもしれません。鉄の補充をするだけでなく、婦人科や消化器内科で原因を精査しましょう。

- 月経過多の女性 → 婦人科

- 子宮筋腫や子宮内膜症などの婦人科疾患をチェック

- 月経過多の目安

- ナプキンが1時間もたない

- レバーのような血のかたまりがたくさん出る

- 出血が1週間以上続く

- 閉経後の女性や男性 → 消化器内科

- 消化性潰瘍や胃がん、大腸癌などの消化管出血をチェック

- 便検査や胃カメラ、大腸カメラを行う

- 色々調べても原因がわからない → 消化器内科

- ピロリ菌の感染をチェック

- 尿素呼気検査や胃カメラなどを行う

5. 鉄欠乏性貧血の診断

鉄欠乏性貧血の診断は、血液検査で行います。

「貧血」の判定にヘモグロビン値、「鉄欠乏」の判定にTIBCと血清フェリチン値を用います。フェリチンは体内の全ての細胞に存在する鉄貯蔵蛋白で、血清フェリチン値は体内の貯蔵鉄の量を反映します。

ヘモグロビン 12 g/dL未満(基準値 12〜16 g/dl)、TIBC 360 μg/dL以上、血清フェリチン 12 ng/mL未満(基準値 20〜250 ng/ml)を満たした場合、鉄欠乏性貧血と診断されます。

また、ヘモグロビン値が12 g/dL以上と正常でも、血清フェリチンが12 ng/mL未満に低下している場合は、貧血のない鉄欠乏(潜在性鉄欠乏症:かくれ貧血)といいます。

- 貧血をチェック

- ヘモグロビン値(Hb)< 12 g/dl

- 鉄欠乏をチェック

- TIBC > 360 μg/dL, フェリチン値 < 12 ng/mL

赤血球の大きさ(MCV)について

- MCVとは赤血球の大きさを表します。

- MCV < 80 fl は小球性貧血といい、鉄欠乏性貧血は小球性貧血の代表的な疾患です。

- 小球性貧血となる疾患は他に、二次性貧血(慢性炎症やがんなどによる貧血)とサラセミア(遺伝性の貧血)があります。

- これらの疾患は、赤血球数とフェリチン値で見分けることができます。

- TSAT < 16%、フェリチン値 < 100 ng/mLの場合は鉄欠乏+二次性貧血の合併を考えます。

| 赤血球数 | フェリチン | |

| 鉄欠乏性貧血 | ⬇︎ | ⬇︎ |

| 二次性貧血 | ⬇︎ | ⬆︎ |

| サラセミア | ⬆︎ | ⬆︎ |

慢性腎臓病における鉄欠乏の診断

- 慢性腎臓病(腎臓の機能が低い)では、赤血球を作るために必要なエリスロポエチンというホルモンがうまく作れないため、貧血になります。

- 慢性腎臓病における鉄欠乏の評価は、フェリチン値だけでなくTSAT(トランスフェリン飽和度)の確認が必要です。

- フェリチン値 < 100 ng/mL

- TSAT < 20%

- TSAT:血清鉄/総鉄結合能 (TIBC)×100

5. 鉄欠乏性貧血の治療

サプリメントや鉄分の多い食事だけでいいんでしょ?

鉄欠乏性貧血の治療は、鉄剤の内服です。

鉄欠乏性貧血の治療で最も大切なことは、鉄欠乏となる原因を特定し、その原因に対しての治療を優先することです。その上で、貧血改善目的に鉄剤の投与を行います。

外来では「市販の鉄分のサプリメントではだめですか?」とよく質問されます。市販のサプリメントに含まれる鉄の量は、病院で処方される鉄剤の10分の1程度しか含まれていません。また、鉄分の多い食品を選んで食べ続けるのは、なかなか難しいものです。

よって鉄欠乏性貧血の治療は、基本的に鉄剤の内服になります。副作用や病状などから点滴で治療する場合もあります。

なお、鉄欠乏性貧血は鉄の補充で改善する貧血なので、輸血は原則として行いません。

5-1. 内服薬

鉄剤の内服薬には色々な種類があります。どれも効果は同じですが副作用に違いがあるため、患者さんの状態にあわせて、薬を選びます。

フェロミア®︎(クエン酸第一鉄ナトリウム)

- 一般的に使われる鉄剤

- 特徴

- 胃内pHに関係なく吸収されるため、食事の影響を受けにくく、高齢の方や胃を切除した方にも使いやすい

- 用法

- 鉄として1日100~200mg(錠剤 2~4錠)を1~2回に分けて食後に内服

- 水やぬるま湯で内服(緑茶・コーヒーといったタンニン酸を含む飲み物と一緒に内服した場合、吸収率が低下すると報告)

- 副作用

- 胃腸障害(吐き気、嘔吐、腹痛、便秘、下痢)

- 発疹

- 肝障害

フェロ・グラデュメット®︎(乾燥硫酸鉄)

- 消化管の中でゆっくりと硫酸鉄が放出される徐放製剤

- 特徴

- 胃粘膜に対する刺激が少ないため、フェロミア®と比べ胃腸障害が少ない

- 用法

- 鉄として1日105~210mg(錠剤 1~2錠)を1~2回に分けて、空腹時もしくは食事直後に内服

- 水やぬるま湯で内服(緑茶・コーヒーといったタンニン酸を含む飲み物と一緒に内服した場合、吸収率が低下すると報告)

- 副作用

- 胃腸障害(吐き気、嘔吐、腹痛、便秘、下痢)

- 発疹

- 肝障害

リオナ®︎(クエン酸第二鉄)

- 慢性腎臓病の高リン血症の改善にも使われる薬剤

- 特徴

- フェロミア®と比べ、胃腸障害が少ない

- 用法

- クエン酸第二鉄として1回500mg(錠剤 2錠)を1日1~2回食直後に内服

- 副作用

- 胃腸障害(吐き気、嘔吐、腹痛、便秘、下痢)

- 発疹

- 肝障害

インクレミンシロップ®︎(溶性ピロリン酸第二鉄)

- 小児用の甘いシロップ

- 特徴

- 鉄剤の中で最も胃腸障害が少ない

- 用法

- 1日10~15mlを3〜4回に分けて内服

- 副作用

- 胃腸障害(吐き気、嘔吐、腹痛、便秘、下痢)

- 発疹

- 肝障害

5-2. 注射薬

基本的には内服薬で治療を行いますが、以下のような場合は注射での鉄投与を考えます。

ただし、注射薬による過敏反応や鉄過剰症などの合併症の可能性があるので、原則お奨めしていません。

- 吐き気などの副作用で内服できない

- 出血の量が多く、内服の鉄剤では間に合わない

- 消化器系の病気で内服できない

- 透析中の鉄補充

フェジン®︎(含糖酸化鉄)

- 一般的な鉄の静注薬

- 特徴

- 頻回(10回以上)の静脈注射が必要

- 鉄剤の内服が困難な場合に限る

- 用法

- 必要鉄量を算出し、鉄として1日40〜120mgを投与

- 副作用

- 過敏症(発熱、皮疹、呼吸困難など)

- 頭痛

- 低リン血症

- 肝酵素上昇

フェインジェクト®︎(カルボキシマルトース第二鉄)

- 週1回の投与でも作用が持続する鉄の注射薬

- 特徴

- 1回に多くの鉄を補充できるため、週1回を合計3回投与で済む

- 鉄剤の内服が困難な場合に限る

- 用法

- 体重35kg未満 500mgを1回投与

- 体重35kg以上 週1回、1回500mgを計3回投与

- 副作用

- 過敏症(発熱、皮疹、呼吸困難など)

- 頭痛

- 低リン血症

- 肝酵素上昇

モノヴァー®(デルイソマルトース第二鉄)

- 週1回の投与でも作用が持続する鉄の注射薬

- 特徴

- 1回に多くの鉄を補充できるため、週1回を合計2回投与で済む

- 鉄剤の内服が困難な場合に限る

- 用法

- 体重50kg以上の場合 鉄として1回あたり1000mgを上限として週1回点滴静注、最大2回まで投与可

- 体重50kg未満の場合 鉄として1回あたり500mgを上限として週1回点滴静注、最大2回まで投与可

- 副作用

- 過敏症(発熱、皮疹、呼吸困難など)

- 頭痛

- 低リン血症

- 肝障害

6. 鉄欠乏性貧血の治療期間

ヘモグロビンが正常に戻りました!

鉄剤はもうやめてもいいでしょ?

ちょっと待った!

まだ、止めないでください。

鉄剤を飲み始めると通常、1ヶ月程度で貧血(ヘモグロビン値)は回復します。

しかし、ヘモグロビン値が正常化したところで鉄剤をやめてしまうと、すぐに貧血に戻ってしまいます。

なぜなら、貧血は改善していても、まだカラダに十分な鉄が蓄えられていないからです。

大切なことは、貯蔵鉄が十分回復するまで鉄剤を飲み続けることです。

貯蔵鉄が回復したかどうかは、フェリチン値を見ればわかります。

- フェリチン > 25ng/ml

- フェリチンが正常化すれば、鉄剤中止

- 治療期間の目安:3〜6ヶ月

7. 鉄剤の副作用と対策

鉄剤の副作用で特に問題となるのは、吐き気、嘔吐、腹痛、便秘、下痢などの胃腸障害です。

この胃腸障害は、鉄が胃や腸で急に溶け出すことによって起こります。

胃腸障害は約1〜2週間で慣れて改善する場合もあります。

しかし、改善が認められない場合は、以下の対処法で、胃腸障害を軽減することが可能です。

鉄剤の胃腸障害でお困りの方は、主治医の先生と相談してみましょう。

ちなみに、鉄剤を内服すると便が黒くなりますが鉄剤の影響なので、問題はありません。

7-1. 内服のタイミングを変更

鉄剤による胃腸障害は、空腹時に内服すると強く出現すると知られています。

消化器症状が強い場合は、内服のタイミングを食事中もしくは就寝前に変えてみるのもいいでしょう。

7-2. 鉄剤の種類を変更

鉄剤の胃腸障害は、フェロミア® > リオナ®、フェロ・グラデュメット® > インクレミンシロップ® の順に頻度が多いと報告されています。

胃腸障害が強い場合は、最も胃腸障害の少ないインクレミンシロップ®に変えてみるのもいいでしょう。

7-3. 注射薬へ変更

内服のタイミングや鉄剤の種類を変更しても、どうしても胃腸障害がつらい場合は鉄剤を注射薬に変更します。

8. 鉄欠乏性貧血の予防

鉄欠乏性貧血を予防するためには、毎日の食事から鉄分が不足しないよう十分に取ることが必要です。

特に、鉄の必要量が増加する思春期や妊婦では不足しやすくなるので気を付けましょう。

また、月経過多の女性は鉄欠乏性貧血を繰り返しやすいので注意が必要です。

一度、日常生活の食事内容を見直してみましょう。

また、鉄分のサプリメントを上手に活用するのも一つの方法です。

8-1. 食事内容の見直し

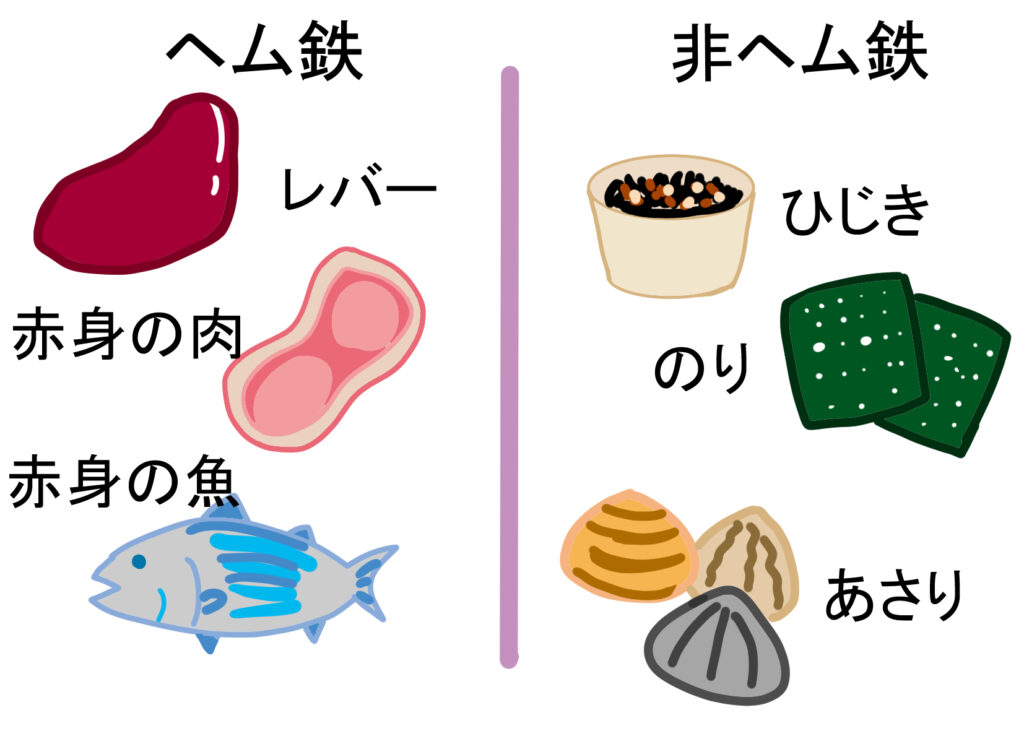

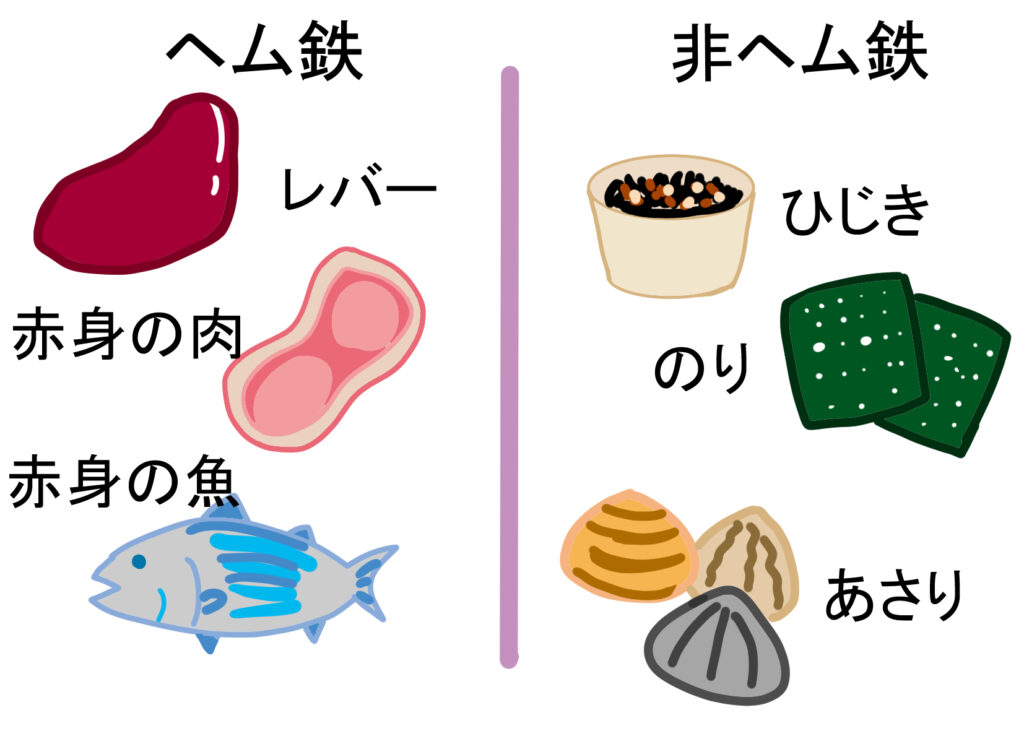

① 鉄を多く含む食品をとる

鉄を多く含む食品は、レバーや赤身の肉や魚、あさりなどの貝、大豆製品、緑黄色野菜、海藻などに多く含まれています。

特に、ヘム鉄はカラダに吸収されやすいため、ヘム鉄の多い肉や魚をとるように心がけましょう。

② たんぱく質を多く含む食品をとる

魚、肉、卵、大豆製品、乳製品などのたんぱく質を多く含む食品を使った料理を毎食バランス良く食べるように心掛けましょう。

③ ビタミンCを一緒に取る

ビタミンCは、鉄を効率よく吸収してくれる役割があります。

ビタミンCの多い野菜や果物、いも類と一緒にとるのもオススメです。

8-2. サプリメント

食事だけで充分な鉄をとるのが難しい場合は、鉄分のサプリメントを上手に活用してみましょう。

鉄欠乏性貧血の治療としては不十分ですが、予防には一定の効果があります。

参考文献

最後まで読んでいただきありがとうございました!血液の病気についても解説しているので別の記事も参考にしていただけると幸いです。お疲れ様でした。