私が献血した血液はどんな風に使われているのかしら?

いつも献血してくださり、ありがとうございます。

頂いた血液は、困っている患者さんのために日々使われているんですよ。

輸血とは、何らかの原因で足りなくなった血液の成分を補う治療です。補うことができる血液成分は、主に赤血球、血小板、血漿成分および凝固因子です。血液疾患を治療する上で、なくてはならない治療の一つです。

これまで多くの患者さんに輸血を行ってきた血液内科医のつかポンが、輸血についてわかりやすく解説させていただきます。

- 輸血とは、足りなくなった血液の成分を補う治療です。

- 輸血では、主に赤血球、血小板、血漿成分および凝固因子を補います。

- 輸血製剤には輸血の適応となる数値が決まっており、患者さんの状態や病状を総合的に考えて行います。

- 輸血の副作用には、溶血やアレルギー、感染症、輸血後鉄過剰症などがあり、特に輸血中や輸血後の体調の変化に注意が必要です。

1.輸血は足りない血液成分の補充

私たちのカラダを流れている血液は、赤血球、白血球や血小板といった血球成分と水やミネラルなどの血漿成分(けっしょう)からできていています。血球成分と血漿成分にはそれぞれ大事な役割があり、私たちが生きていく上で必要不可欠なものです。

病気によって十分な血液成分を作れない場合や大量出血により生命に危険が生ずる場合、それらを補う必要があります。輸血とは、何らかの原因で足りなくなった血液の成分を補う治療です。補うことができる血液成分は、主に赤血球、血小板、血漿成分および凝固因子です。

輸血は基本的に病院で行う治療ですが、通院が困難な方は在宅輸血という選択肢もあります。

2.輸血は献血から作られる

答えは、献血(けんけつ)です。

献血とは、病気の治療や手術などで輸血を必要としている患者さんの命を救うために、健康な人が自分の血液を無償で提供するボランティアです。

輸血に使う血液製剤は現在の医学では人工的に作ることができないため、献血していただいた血液から作られています。

3. 輸血の種類

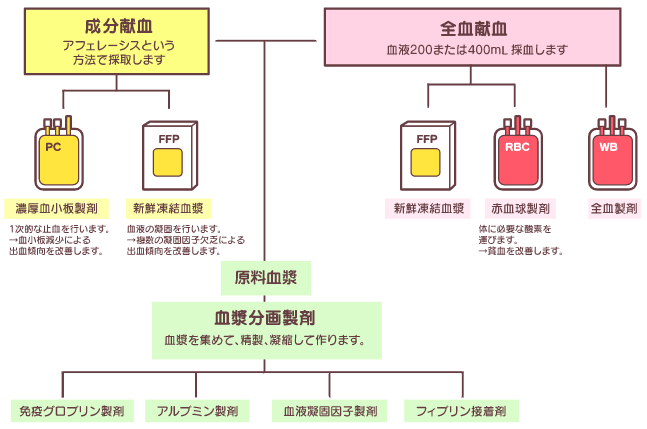

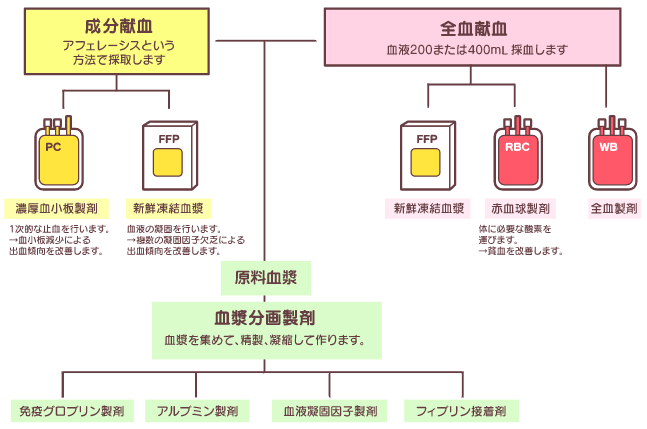

輸血には、主に「成分輸血」と「自己血輸血」があります。

現在、患者さんにとって必要な血液成分のみを血液から取り出して用いる「成分輸血」が行われています。

成分輸血は不必要な成分が輸血されないため、心臓や腎臓などの負担が少なく済みます。

成分輸血には血液製剤と血漿分画製剤があります。

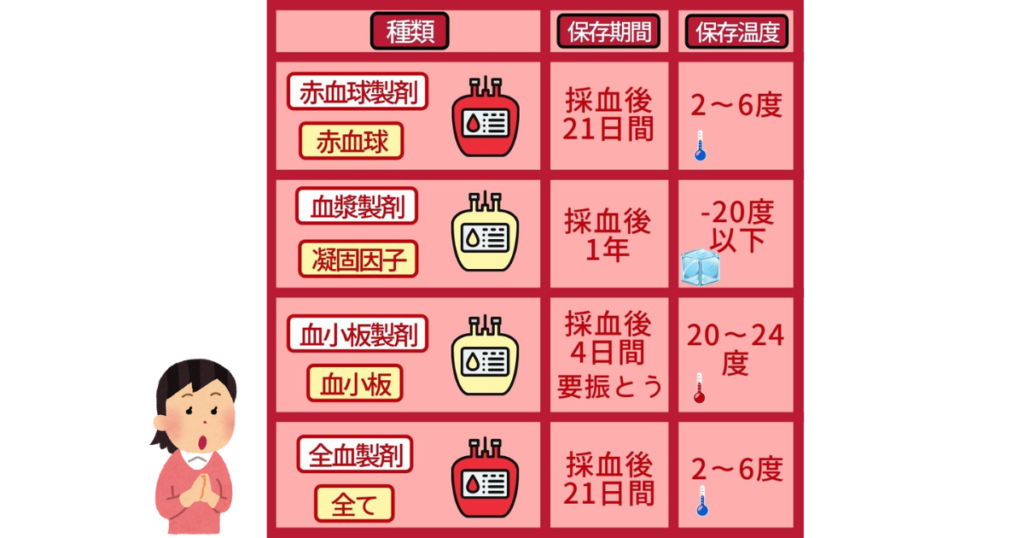

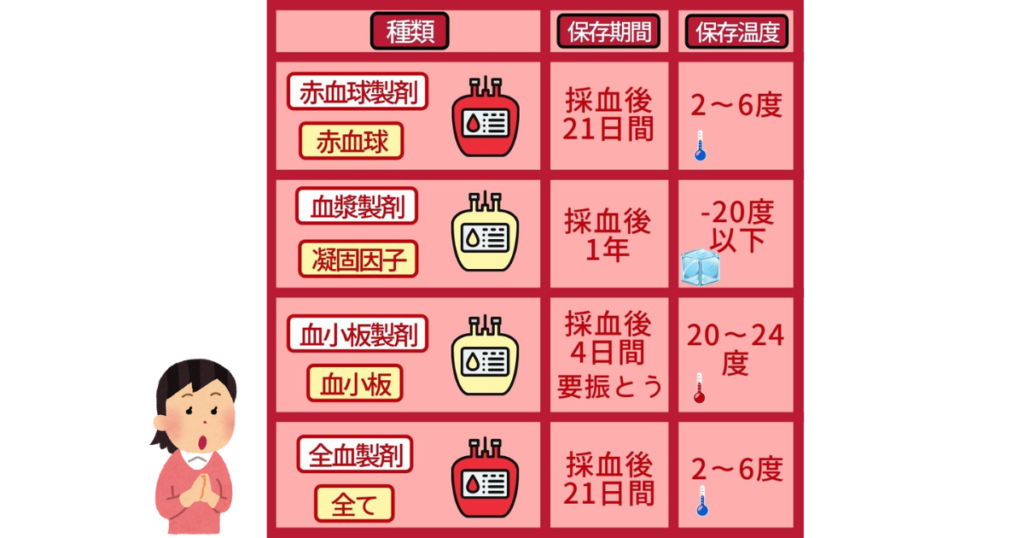

- 血液製剤には、主に「赤血球液製剤」「濃厚血小板製剤」「新鮮凍結血漿」「血漿分画製剤」があります。

- 血漿分画製剤には、「免疫グロブリン製剤」「血液凝固因子製剤」「アルブミン製剤」などがあります。

自己血輸血とは手術時の出血の際に、自分の血液を手術中または手術後に輸血する治療法です。

3-1. 赤血球液製剤

赤血球液製剤(Red Blood Cells : RBC)は、血液から血漿、白血球および血小板の大部分を取り除いたものです。

赤血球を補充することにより、組織や臓器へ十分な酸素を与えます。

3-2. 濃厚血小板製剤

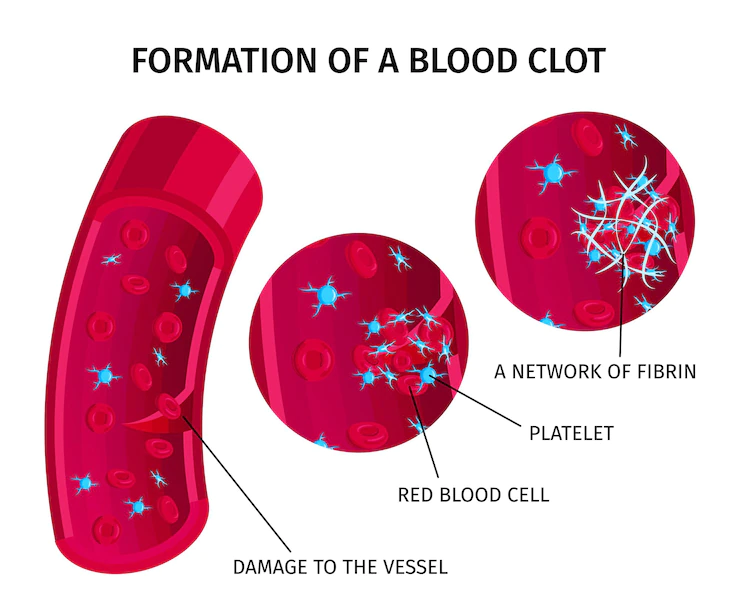

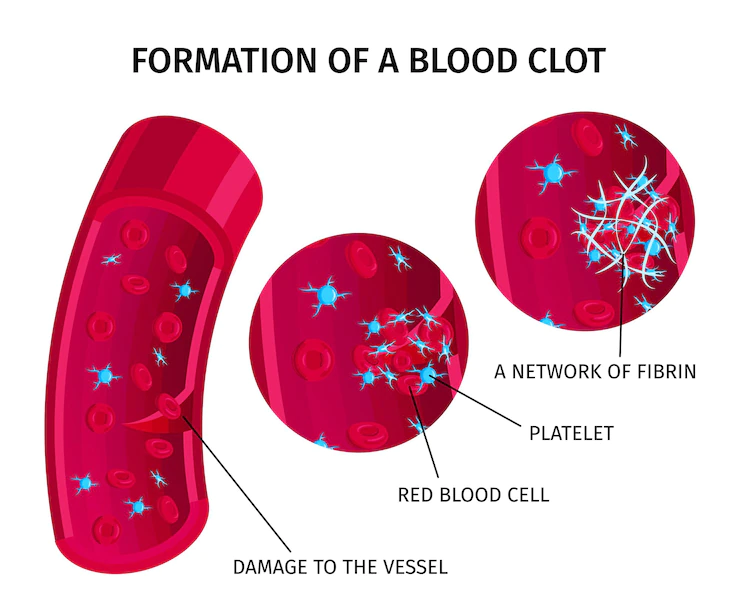

濃厚血小板製剤(Platelet Concentrate : PC)は、血を止める働きをもつ血小板を採取したものです。

血小板数の減少または機能の異常により重篤な出血ないし出血の予測される病態に対して、血小板成分を補充することにより止血または出血を予防します。

3-3. 新鮮凍結血漿

新鮮凍結血漿(Fresh Frozen Plasma : FFP)は、血液から出血の防止に必要な各種の凝固因子が含まれる血漿を取り出したものです。

凝固因子を補充することにより、血を止めるまたは出血を防ぎます。

血液製剤は種類によって保存期間や方法、有効期限が異なります。

注意が必要なのは血小板製剤です。血小板製剤は保存期間が4日間と短く、揺らしながら保管する必要があります。

なぜ血小板製剤を揺らすのかというと、そのまま置いておくと血小板の代謝によって生じる乳酸が原因で血小板の機能が低下してしまうからです。

揺らすことで乳酸から化学反応でできる二酸化炭素がバッグの外に放出されやすくなり、血小板の機能低下を抑えることができます。

白血球は輸血できない!

- 白血球は、カラダを守る免疫の役割をもつ血液の細胞です。

もし、他人の白血球を患者さんに輸血してしまうと、アレルギー反応(GVHD:Graft Versus Host Disease:移植片対宿主病)を起こしてしまいます。 - 白血球にはウイルスなどが感染している場合もあり、他人の白血球を輸血することで感染症を起こす可能性があります。

- そのため、赤血球液製剤や濃厚血小板製剤では、製剤に混じっている白血球が増えないように放射線を照射しています。

3-4. 血漿分画製剤

- 免疫グロブリン製剤

- 免疫機能の改善、感染症予防および治療、炎症症状や神経症状の改善などを目的に投与します。

- 血液凝固因子製剤

- 特定の凝固因子を補充することにより、血を止めるまたは出血を防ぎます。

- アルブミン製剤

- 血漿膠質浸透圧(けっしょうこうしつしんとうあつ)を維持することにより、循環血漿量を保ちます。

4. 輸血の適応

どのような状態の人に、どの輸血を行うのでしょうか。

輸血を行うときは、血液検査で輸血の適応となる数値(トリガー値)を満たしているかを確認する必要があります。

輸血の適応となる数値は、血液製剤によってそれぞれ異なります。

また、基本的には死期が迫っている末期の患者さんへの輸血は行いません。

「延命措置としての輸血は控える方が良い」というのが、現在の輸血ガイドラインで推奨されています。

4-1. 赤血球輸血

赤血球輸血は、一般的にヘモグロビン(Hb) 6.0~8.0 g/dL(基準値 12~16 g/dL以上)を保つように行います。

ただし、病気の種類や状態によってトリガー値は変わります。

輸血製剤 1パック(2単位)は280mlです。体重50kgの人に2単位輸血すると、Hbは約 1.5 g/dL上昇します。

① 血液疾患

骨髄異形成症候群や白血病などの血液疾患では、Hb 6.0~7.0 g/dLを保つように輸血します。

貧血が高度な場合、心臓に負担がかかっていることから一度に大量の輸血を行うと心不全、肺水腫をきたすことがあるので、2単位/日の輸血量とします。

ただし、鉄欠乏性貧血、巨赤芽球性貧血(ビタミンB12欠乏、葉酸欠乏)、自己免疫性溶血性貧血などの病気は輸血以外の治療法があるため、原則として輸血は行いません。

② 出血

急性出血では、Hb 6.0 g/dL以下は輸血は必須で、Hb 10 g/dL以上の場合は輸血は不要です。

Hbが6.0~10 g/dLの場合は、出血の量や速度、患者の状態や合併症によって輸血を検討します。

ただし、慢性出血(胃や腸、尿、子宮からの長期間の少量出血)による高度の貧血は、原則として輸血は行いません。

日常生活に支障を来す症状(労作時の動悸・息切れ)があり、輸血で改善が見込める場合にのみHb 6.0g/dLを目安に輸血を検討します。

③ 周術期の輸血

手術の際はHb 7.0 ~ 8.0 g/dLを保つように輸血します。

冠動脈疾患などの心疾患あるいは肺機能障害や脳循環障害のある患者さんでは、Hb 10 g/dL程度に維持することが推奨されています。

4-2. 血小板輸血

血小板輸血は、病気の種類や状態によってトリガー値が大きく異なります。

輸血製剤 1パック(10単位)は200mlです。体重50kgの人に血小板製剤10単位を輸血すると、血小板数は約 4.0万 /μL上昇します。

- 血小板減少による出血 … 5.0万/μL

- 頭蓋内の出血 … 10万 /μL

- 手術 … 5.0万 /μL

- 頭蓋内手術 … 10万 /μL

- 中心静脈カテーテル留置 … 2.0万 /μL

- 腰椎穿刺 … 5.0万 /μL

- 抜歯 … 1.0万 /μL

- 播種性血管内凝固症 … 5.0万 /μL

- 播種性血管内凝固症(はしゅせいけっかんないぎょうこしょう)とは様々な原因で血が著しく固まりやすくなり、臓器の障害や血栓を溶かす過剰な生理的反応によって出血しやすくなる状態です。

- 大量輸血時 … 1.0〜2.0万 /μL

- 血液疾患 … 1.0〜2.0万 /μL

- 急性前骨髄性白血病 … 2.0〜5.0万 /μL

- 骨髄異形成症候群、再生不良性貧血 … 0.5万 /μL

- 特発性血小板減少性紫斑病は原則として行わない(緊急の出血時や手術前にのみ検討)

- 抗がん剤による血小板減少 … 1.0万 /μL

4-3. 新鮮凍結血漿

新鮮凍結血漿は、一般的に下記のトリガー値を保つように輸血を行います。

適応となる疾患は、肝障害やL-アスパラギナーゼ、クマリン系などの薬剤、播種性血管内凝固症、大量輸血時、血液疾患などです。

新鮮凍結血漿1パック(2単位)は240mlです。

体重50kgの人に1パック(2単位)を輸血すると、凝固因子活性は約10%上昇します。

- PTの延長

- PT-INR 2.0以上

- PT 30%以下

- APTTの延長

- 基準上限の2倍以上

- APTT 25%以下

- 低フィブリノゲン血症

- Fib 100mg/dL未満

*PT(プロトロンビン時間)、APTT(活性化部分トロンボプラスチン時間)は、採血した血液が固まるまでの時間を測る検査で、血液の固まりやすさの指標

*フィブリノゲン(Fib)は凝固因子の一つ

5. 輸血の副作用

輸血による副作用は、発熱や蕁麻疹など軽症のものからアナフィラキシーや溶血反応など命にかかわる重篤なものまで多岐にわたります。

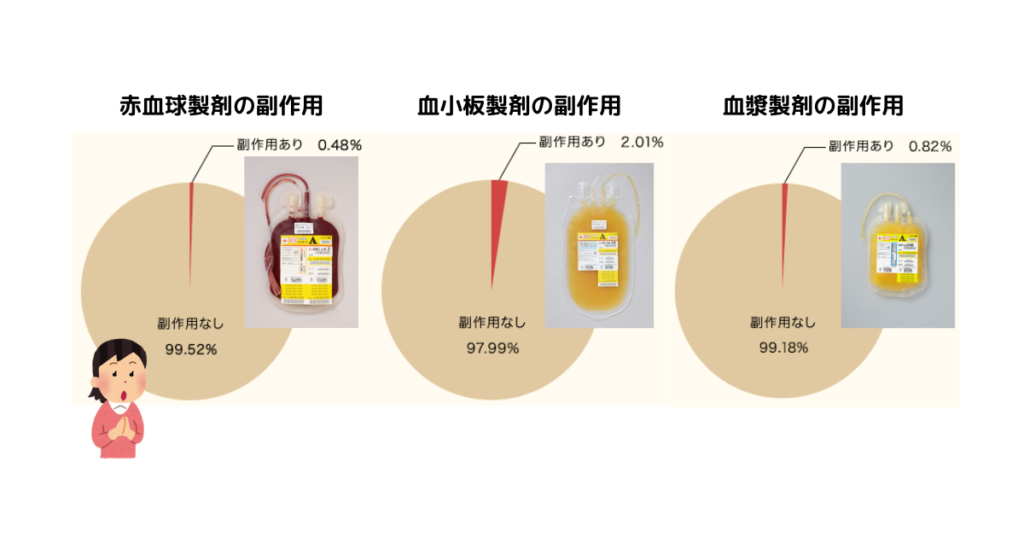

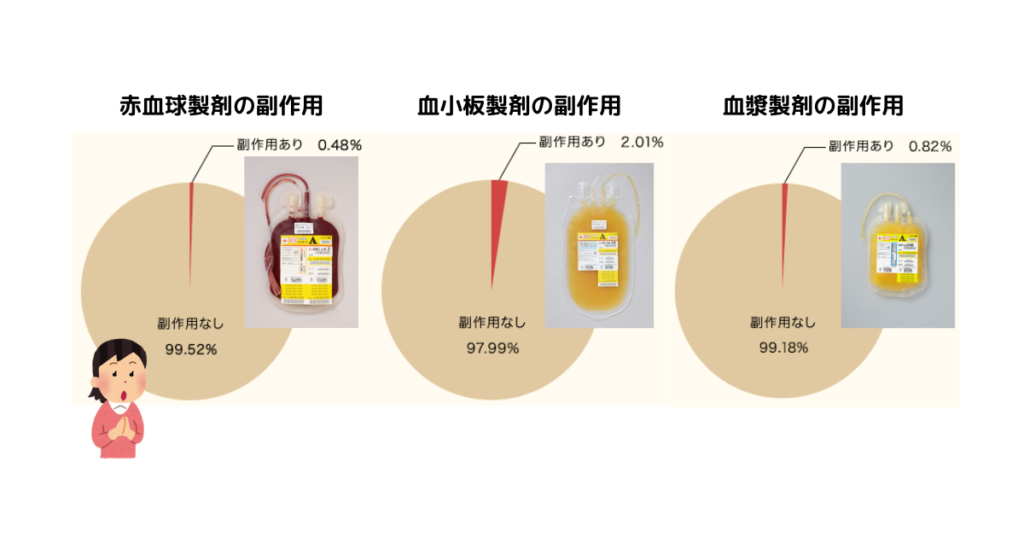

2019年の輸血副作用の調査では、バッグ当たりの輸血副作用の発生率は赤血球製剤 0.48%、血小板製剤 1.79%、血漿製剤 0.86%でした。

輸血による副作用は、輸血中や直後に起こる即時型(そくじがた)と輸血後に遅れて起こる遅延型(ちえんがた)に分けられます。

- 即時型(輸血中、輸血直後に起こる)

- 溶血

- アレルギー反応

- 発熱

- 呼吸困難、血圧の変動

- 細菌感染

- 遅延型(輸血後に起こる)

- 溶血

- ウイルス感染症

- 輸血後鉄過剰症

5-1. 溶血

溶血とは、主に輸血された赤血球の膜が破壊されることをいいます。 溶血すると赤血球の内容物が放出され、様々な反応が起こります。 多くの場合、患者が持っている抗体と輸血された赤血球膜上の抗原が反応することによって溶血反応が起きます。

ABO血液型を間違って投与すると、溶血が起こります。症状としては局所の血管や胸や背中の痛み、寒気などが見ら、その後チアノーゼや血圧低下、対応が遅れると死に至ることもあります。

不規則抗体によって、輸血された赤血球が血管の中で壊されることがあります。症状としてはヘモグロビン値の低下や発熱、黄疸やコーラ色の尿、腎不全などがみられます。

交差適合試験とは、血液製剤と患者さんの相性をみる検査です。輸血の前に試験管の中で血液製剤と患者さんの血液を混ぜ合わせ、溶血反応がないかを確かめます。

血液型不適合による溶血性の副作用を未然に防ぐ重要な検査です。

不規則抗体とは、過去の輸血や妊娠などによって他の人の血液が体内に入った時に、その血液に対して作られる抗体のことです。不規則抗体を持つ状態で、対応する抗原を持つ赤血球を輸血すると、溶血を起こすことがあります。

5-2. アレルギー反応

かゆみや蕁麻疹などのアレルギー反応は、輸血で最もよくみられる副作用です。アナフィラキシー(重症のアレルギー反応)になると呼吸困難、血圧や意識レベルが低下し、対応が遅れると死に至ることもあります。

もしアレルギー反応が起きてしまった場合は、抗ヒスタミン薬や副腎皮質ステロイドなどの抗アレルギー薬を投与します。また、血小板製剤や新鮮凍結血漿は血漿成分が含まれるためアレルギー反応の頻度が多いことが知られています。アレルギー反応を繰り返す場合は、予防的に抗アレルギー薬を投与して対応します。

5-3. 発熱

発熱は、輸血でよくみられる副作用です。血液製剤には、血球や血漿蛋白、様々な抗体、抗原、サイトカイン、アレルゲンなどが含まれている可能性があります。これらの物質が、輸血中または輸血後数時間以内に発熱を起こす場合があります。ときに悪寒、戦慄、頭痛、吐き気などを伴うことがあります。

もし発熱した場合は、解熱剤や副腎皮質ステロイドを投与します。発熱を繰り返す場合は予防的に薬を投与して対応します。

5-4. 呼吸困難、血圧の変動

まれに呼吸が苦しくなったり、血圧が上がるなどの副作用が起こることがありす。

輸血関連急性肺障害(TRALI:Transfusion-related acute lung injury)、輸血関連循環過負荷(TACO:Transfusion associated circulatory overload)などと呼ばれます。

5-5. 細菌感染症

輸血による感染症のひとつに細菌感染があります。その理由は、輸血製剤から患者の血液内に細菌が混入することがあるからです。輸血中の寒気や震え、高熱、血圧の低下を認め、時に重篤な症状が現れることがあります。

冷蔵庫で保管する赤血球製剤や冷凍庫で保管する新鮮凍結血漿では細菌の増殖の危険性は低いのですが、常温保存の血小板製剤では細菌が増殖しやすいので注意が必要です。

5-6. ウイルス感染症

輸血による感染症のひとつにウイルス感染症があります。日本ではHBV、HCV、HEV、HIV、HTLV-1、CMVなどのウイルスが確認されています。

5-7. 輸血後鉄過剰症

再生不良性貧血や骨髄異形成症候群などの血液の病気では、長期間赤血球輸血が行われる場合があります。赤血球製剤 1パック(2単位)に含まれる鉄の量は、食事から吸収する鉄の約200日分に相当します。

人間のカラダでは鉄を外に出すことが出来ないため、体内に鉄が溜まっていきます。輸血により過剰となった鉄は、肝臓・心臓・内分泌器官などに沈着し、輸血後鉄過剰症(Post-transfusion iron overload)による臓器障害を起こします。

赤血球輸血を継続的に受けている患者さんでは、定期的にフェリチン値の測定が必要です。血清フェリチン値>1000 ng/mLもしくは赤血球輸血量40単位以上では、鉄をカラダの外に出す薬の内服(ジャドニュ®:デフェラシロクス)を考えます。

最後まで読んでいただきありがとうございました。血液の病気についても解説しているので別の記事も参考にしていただけると幸いです。お疲れ様でした。