私のおばあちゃんが白血病になっちゃいました。

これから私たち家族は、どう見守っていけばいいのかしら?

そうだったんですね。今後の病状や見守り方など心配ですよね。

平均寿命が伸びている日本では血液のがんにかかる方も増えてきています。

今回は血液のがんの患者さんを多く診てきたつかポンが、がんとの向き合い方や最後の過ごし方について詳しく解説させていただきます。

ではよろしくお願いします。

- 血液のがんには白血病をはじめとした様々な病気があり、基本的には抗がん剤で寛解、完治を目指します。

- 血液のがんの治療中は患者さんの状態に合わせて、療養の場を考えていきます。

- 血液のがんが進行すると、血球減少による症状や発熱などを認めるようになります。

- 血液のがんの最期は病気の状態や本人の希望、家族の受け入れ体制などで過ごす場所を決めましょう。

1. 血液のがんの療養の場

血液のがんには、白血病、骨髄異形成症候群、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫など色々な病気があります。

病気の種類や病状によって治療の内容は変わりますが、通常は抗がん剤の投与や内服薬での治療を行います。抗がん剤を外来で投与するか入院して投与するかは、治療の内容や患者さんの状態によって決めていきます。また、抗がん剤の副作用で感染症などを合併した時は、入院で抗生剤投与などを行います。治療が終わり病状が安定していれば、経過観察の外来通院になります。なかには治療の効果がなく、病気が進行してしまう方もいらっしゃいます。

このように血液の患者さんは、治療やその合併症で入退院を繰り返すことが多くなります。

1-1. 自宅

やはり、住み慣れたお家で療養するのは安心ですよね。自宅での生活に不安がある場合は、担当のケアマネージャーさんに相談してみましょう。

介護サービスを使うことで、自宅の療養環境を整えると安心して過ごすことができます。

- 生活が自立 → 自宅療養しながら外来通院(抗がん剤や輸血、経過観察)

- 生活にサポートが必要 → ヘルパーさんや訪問看護師さんによるサポートを受けながら外来通院

- いよいよ通院が困難に → 主治医の先生の判断で訪問診療への切り替えも検討

〜 ケアマネージャーさんの役割 〜

介護が必要な人に介護保険のサービスを受けられるように調整してくれるスペシャリストです。介護保険のサービスには自宅の環境調整、ヘルパーさんの手配、訪問看護の導入などがあります。自宅で療養していく上でとても頼りになる存在です。

〜 訪問診療とは 〜

訪問診療とは、病気や障害などで病院への通院が困難な方が自宅で診療や治療を受けることができるサービスです。在宅輸血を行なっている訪問診療のクリニックもあります。

1-2. 施設

自宅での生活が難しい場合は、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、有料老人ホームなどの施設を希望することもできます。

2. 血液のがんの最期はどんな症状?

血液のがんの患者さんは治療で完治する人もいますが、長く闘病生活を送る人も少なくありません。

長く闘病生活を続けていくと、体力が落ちて治療が難しくなっていきます。

- 白血病と診断されて抗がん剤をしているが、寛解にならない。

- 悪性リンパ腫の再発で抗がん剤をしているが、合併症のために治療が続けられない。

- 骨髄異形成症候群で外来輸血をしてきたが、病気が悪化して輸血の頻度が増えてきた。

- 多発性骨髄腫で治療を続けてきたが、年齢とともに体力が落ちて治療がキツくなってきた。

血液のがんが進行すると、主に血球減少による症状や痛み、発熱などの症状が出ます。

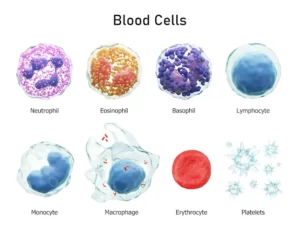

2-1. 血球減少による症状

血液のがんが進行すると血球が減っていきます。(白血球は増えることもあります)

- 白血球が減る → 免疫力が落ちて感染症にかかりやすくなります。肺炎や敗血症(血液中に細菌が流れる状態)が多いです。

- 白血球が増える → 呼吸が苦しくなったり、脳出血を起こし頭痛や意識が悪くなることがあります。

- 赤血球が減る → 貧血になり息切れや心不全になります。

- 血小板が減る → 出血しやすくなります。皮膚の紫斑や粘膜出血(歯肉、鼻血、吐血、下血、脳出血など)が見られます。

2-2. 痛み

白血病やリンパ腫、骨髄腫はカラダのどこにでも塊をつくります。その塊が大きくなったり炎症を起こすと痛みます。

白血病や骨髄腫は骨の痛みが出ることがあります。

2-3. その他の症状

発熱 → リンパ腫や白血病などの血液のがんはがん自体で熱を出すことがあります。

胸水、腹水 → リンパ腫や骨髄腫などはがんから水がでて、胸やお腹に水がたまることがあります。

3. 血液のがんの最期の過ごし方

治療を続けている血液のがんの患者さんは、最期の時間をどのように過ごすでしょうか。血液のがんの患者さんは、他のがんの患者さんと症状が少し違います。

それぞれの症状への対応策がありますので確認していきましょう。

3-1. 血球減少への対策

3-1-1. 輸血

貧血、血小板減少に対しては輸血を行います。

しかし輸血をいつまで継続するかは病気の進行具合や患者さんの状態、そして何より患者さんの意志によります。

- 病気がかなり進んでいる状態で輸血をしても、あまり効果はありません。

- 患者さんの意識がなかったり、心不全や腎不全の時は輸血は避けたほうが良いでしょう。

- 患者さんがこれ以上の輸血を望まなければ、輸血を中止します。

輸血をする事で患者さんの症状が楽になり生活の質が上がる時のみ輸血を続けます。

〜白血球は輸血できないの?〜

白血球はカラダを守る免疫のはたらきがあります。また白血球にはウイルスなどが感染していることもあります。

もし他人の白血球を輸血するとアレルギー反応を起こしたり、感染症を起こします。よって白血球は輸血が出来ないのです。

3-1-2. 輸血以外

- 貧血による呼吸苦や心不全に対しては、酸素吸入やモルヒネの投与で対応します。

- 血小板減少による出血には、ガーゼでの圧迫で対応します。便に血がまじってしまう時はおむつで対応します。

- 脳出血が起きてしまった時の手立てはあまりないので、頭痛への鎮痛薬や嘔吐への対応をします。

- 白血球減少による感染症に対しては、解熱剤や抗生剤で対応します。

- 白血球増多による呼吸苦には、モルヒネや酸素療法などで対応します。

3-2. 痛みへの対策

痛みに対しては鎮痛薬で対応します。痛みの程度によっては麻薬の使用も考えます。

3-3. その他の対策

発熱に対してはカロナールやステロイドで対応します。

胸腹水に対しては麻薬で苦しさを和らげるように対応します。

〜血液の患者さんにNSAIDsは使っちゃダメ?〜

ロキソニンなどのNSAIDsには血小板の働きを抑えてしまう作用があるため、出血しやすくなります。血液の病気で血小板が少ない人にはNSAIDsを使うのは避けましょう。

4. 看取りまでの自然の経過

患者さんの状態が徐々に悪くなっていくと、見守るご家族はとても心配になると思います。

自宅で最期まで過ごす場合、お亡くなりになるまでの自然な経過をご家族が事前に知っておくと安心して見守れますね。

お別れまでの経過を時系列で確認していきましょう。

4-1. お別れまであと数週間

- 日常生活に介助が必要

- 食欲が徐々に減ってくる

- 意識はまだあるが寝ている時間が増える

- 血圧が下がったり、呼吸が苦しくなることもある

4-2. お別れまであと数日間

- 日常生活はほぼ全介助

- 食欲がなく飲み込みもほとんど出来ない状態

- 意識は徐々に低下し、ほぼ寝ている

- 血圧が下がり、呼吸が荒くなったり不規則になる

4-3. お別れまであと数時間

- 日常生活は寝たきり

- 食事摂取や飲み込みはできない

- 昏睡状態となり、反応はなくなる

- 血圧はさらに下がり、下顎呼吸や無呼吸が出る

ただし、病状や年齢によっては予想より長くがんばられたり、逆に急に状態が悪化することはあります。血液のがんの患者さんは他のがんの患者さんと比べて、状態が急激に悪くなる方が多い印象を受けます。

5. 血液のがんの看取りの場

血液のがんの患者さんは最期の時間をどこで過ごす事が多いのでしょうか?

最期を迎える場所は病気の状態とその治療内容、本人の意思、家族の受け入れ体制、自宅の環境などを総合的に考えて主治医と本人、家族で決めていきます。

5-1. 病院

血液のがんの状態が悪く、頻回の輸血や抗生剤が必要な場合は病院での管理が必要です。よって最期の時間を病院で過ごす事が多くなります。

5-2. 自宅や施設、緩和ケア病棟

輸血や抗生剤の頻度が少ない場合は自宅や施設、緩和ケア病棟で最期を過ごすことが出来ます。

- 自宅で最期を過ごしたい場合はご家族のサポート、お家の環境調整、ヘルパーさん、訪問看護、訪問診療などの導入が必要になります。

- 緩和ケア病棟とは緩和ケアに特化した病棟です。がんの進行に伴うカラダや心のつらさに対して専門的な緩和ケアが受けられます。お世話をする家族がいない場合や家で看取るのが心配な場合は緩和ケア病棟は良い選択肢になるでしょう。

どこで最期を迎えるかは主治医の先生とよく話し合い、ご本人の悔いのないように決めていけると良いですね。

最後まで読んでいただきありがとうございました。血液について別の記事でも解説しているので参考にしていただけると幸いです。

Twitterでのいいねやフォローをして頂けますと大変うれしく、やる気も倍増しますので是非よろしくお願いします。

お疲れ様でしたっ!

コメント