「がんは私には関係ない」と思っている人は多いかもしれません。

しかし日本では生涯で2人に1人ががんにかかり、3人に1人ががんで亡くなると言われています。

また高齢化社会とがんの治療の進歩のため、自分自身や家族ががんにかかり自宅で療養されるケースは増えてきています。

がんと付き合う中で「痛みが出たらどう対応したらいいのか?」と心配される方は多いと思います。

がんになって痛いのはいやだわ。なるべく痛みを少なくして欲しい。

がんの痛みには鎮痛薬を早い段階から使うことができます。我慢せずに主治医の先生に相談してみるといいですよ。

今回はこれまで多くのがん患者さんを診療してきたつかポンが癌性疼痛の管理についてわかりやすく解説させていただきます。

この記事を読めば、がんの痛みとの付き合い方のイメージがつかめると思います。

それでは行ってみましょう。

- 癌性疼痛とは、がんによって生じるあらゆる痛みを指します。

- 痛みの強さや性状で、鎮痛薬の種類を選択します。

- がんの痛みの管理の目標は、痛みの少ない穏やかな日常をおくることができ、鎮痛薬の副作用が少ないことです。

- がんの痛みの管理は、治療と並行して行い、かつ社会的精神的なケアも不可欠です。

1.【定義】癌性疼痛とは?

癌性疼痛とはがんによるあらゆる痛みを指します。

がんの患者さんにみられる痛みは大きく分けて3つみられます。

- がんによる痛み

- がんそのものの痛み

- がんの治療による痛み

- 手術や抗がん剤、放射線治療によって生じる痛み

- がんと関係ない痛み

- 持病やがん治療中にかかった別の病気の痛み

一般的には、がんによる痛みが癌性疼痛を意味します。

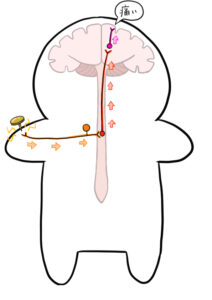

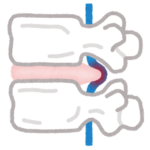

2.【痛みの仕組み】神経から脳への信号

どうして、がんは痛むのでしょうか?

その理由は、がんが痛みの原因となる物質をつくり、それが脳に痛みの信号として伝わるからです。

がんは、カラダのあらゆる場所にかたまり(腫瘍:しゅよう)を作ります。カラダにできたがんは、血管から栄養をもらってどんどん大きくなります。そしてがんが大きくなると、周囲の正常な組織を押したり、炎症を起こしたりします。

すると、がんやダメージを受けた正常な組織から痛みの原因となる物質が放出されます。この物質によって、痛みの信号が神経を通って脳に伝わり、痛みとして認識されるのです。

3.【痛みの性状】3種類の異なる痛み

がんの痛みには、いろいろな種類の痛みがあります。

痛みの種類によって鎮痛薬を選ぶので、痛みの性状を先生や看護師さんにくわしく話すのはとても大事なことです。

| 部位 | 性状 | 例 | |

| 体性痛 | 皮膚や骨の痛み | 鋭い痛み、場所はハッキリ | 骨への転移や手術後の傷 |

| 内臓痛 | 内臓の痛み | 鈍い痛み、場所はハッキリしていない | 腸閉塞や膵癌の上腹部、背部痛 |

| 神経障害性疼痛 | 神経の痛み | 神経にそった痛み(焼けるような、針で刺されるような痛み) 感覚異常 | 脊椎転移の神経浸潤、抗がん剤による手足のしびれ |

3-1. 体性痛

体性痛とは、皮膚や筋肉、骨などへの機械的な刺激による痛みです。機械的刺激とは切る、刺す、こわされるなどの刺激を意味します。

体を動かすと悪化することが多く、鋭い痛みで痛みの場所はハッキリしています。

3-2. 内臓痛

内臓痛とは胃や腸などの消化管や肝臓や腎臓などの内臓の痛みです。

体を動かしても悪化することは少なく、鈍い痛みで痛みの場所はハッキリしていません。

3-3. 神経障害性疼痛

神経障害性疼痛とは神経のダメージによる痛みのことです。

神経にそった痛み(焼けるような、針で刺されるような痛み)や感覚異常などがあります。

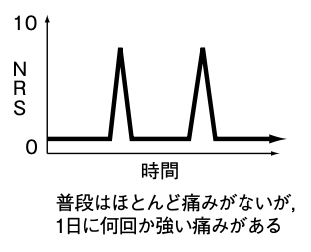

4.【痛みのパターン】持続痛と突出痛の2パターン

痛みのパターンも大きく分けると2種類あります。

実際はがんの進行によって痛みの強さや性質、パターンは変わっていきます。先生や看護師と密にコミュニケーションをとり、我慢や遠慮はせずに相談していきましょう。

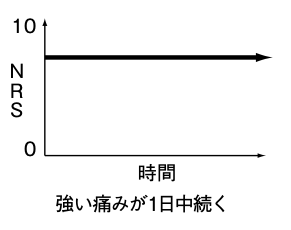

4-1. 持続痛

持続痛とは、1日の半分以上続いている痛みのことです。

持続痛には、定期的に飲む鎮痛薬(定期薬)で対応します。

4-2. 突出痛

突出痛(とっしゅつつう)とは、1時間以内に落ちつく一時的な痛みのことです。

突出痛には、頓用の鎮痛薬(レスキュー薬)で対応します。

突出痛には3つの種類に分けられます。

① 予測できる突出痛

カラダを動かすことによって出る痛み

② 予測できない突出痛

いつ出るかわからない痛み

③ 定時薬の切れ目の突出痛

定時の鎮痛薬の効果がきれる時の痛み

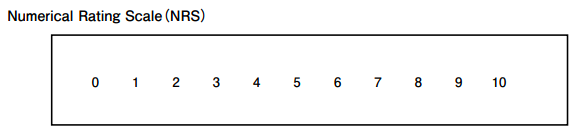

5.【評価】客観的な指標:NRS

次にがんの痛みがどの程度の痛みなのかを確認します。

弱い痛みにはこの薬を、強い痛みにはあの薬を、といった具合に痛みの強さによってつかう薬が変わります。

でも痛みの程度を、先生や看護師さんに正確に伝えるのは難しいですよね。

そんな時のために、誰でもわかりやすい痛みの評価方法があります。ここでは一般的に使われているNRS(Numerical Rating Scale)を紹介します。

NRSとは痛みを0〜10の11段階に分け、痛みが全くないのを0、考えられるなかで最悪の痛みを10として、痛みを点数にします。

1~3を軽度、4~6を中等度、7~10を高度な痛みと判断します。

6.【管理】鎮痛薬の実際の使い方

では実際にどのように鎮痛薬を使っていくのでしょうか。

WHO(世界保健機関)のガイドラインでは、以下の項目を参考にしながら鎮痛薬を決めることが推奨されています。

6-1. 治療目標

まずは、がんと付き合う中でこんな生活が送れたらいいなという目標を決めます。

〜 癌性疼痛の治療目標 〜

- 目標① 痛みに妨げられずに夜間眠れる

- 目標② 日中の安静時に痛みがない状態で過ごせる

- 目標③ 体を動かした時も痛みがなく過ごせる

これらの目標を①②③の順番に達成していき、鎮痛効果の継続と平常の日常生活に近づけるのが理想的ですね。

6-2. 鎮痛薬の4つの原則

〜 鎮痛薬の4つの原則 〜

- 口から投与しましょう

- 決まった時間に投与しましょう

- 患者さんごとに考えましょう

- 細かい気遣いを忘れずに

- 内服できる方は内服の鎮痛薬が基本です。嘔吐してしまう、薬が飲み込めない、消化管が閉塞している、など内服できない時は坐剤、貼り薬、点滴などを考えます。

- 通常、がんの痛みは持続的であるため、痛みが出てから鎮痛薬を投与する方法はなるべく避けましょう。

- 人によって痛みの種類やパターンは違います。その人に合った鎮痛薬の種類や量を決めていきます。その人に合った鎮痛薬の量とは「痛みが消え、副作用が問題とならない量」を指します。

- 鎮痛薬の使い方や内服時間、効果、副作用を患者さんとその家族にわかりやすく説明します。

6-3. 社会的、精神的なケア

がんの痛みは鎮痛薬での管理が中心となります。しかし鎮痛薬だけでは、がんによる社会的、精神的なな辛さは解消されません。

肉体的なケアの他に社会的、精神的なケアが必要不可欠なのです。

- 社会的ケア

- がん患者さんが不安なく生活、仕事ができるように社会全体がサポート

- 精神的ケア

- がん患者さんが感じる精神的な辛さを家族や看護師などの医療者が理解し、心を支えていく

がんの治療をしながら仕事を続けていきたい。

がんの治療はうまくいってるけど誰にも辛さを打ち明けられない。

これらの悩みを抱えるがん患者さんを社会的、精神的に支えていくことは治療を進めていく上でとても重要です。

6-4. がんの痛みの管理はがん治療の一部

麻薬ってがんの末期の人に使うくすりなんでしょ?

そんなことはありませんよ。

がんの痛みがあれば、がんの治療と同時に始めていきます。

よく誤解されやすいのですが、がんの痛みの管理はがんが末期になってからではありません。

がんの痛みを感じる場合は、がん治療と並行して痛みの管理を行う必要があります。

7.【鎮痛薬の選び方】

鎮痛薬にはたくさんの種類があります。

それぞれの薬に得意、不得意があるので、患者さんの病状に合わせて選んでいきます。

| 薬剤 | 商品名 | ||

| 非オピオイド | アセトアミノフェン | カロナール®︎ | |

| NSAIDs | ロキソニン®︎、ボルタレン®︎ | ||

| オピオイド | 弱 | コデイン | リン酸コデイン®︎ |

| トラマドール | トラマール®︎、ワントラム®︎、トラムセット®︎ | ||

| 強 | モルヒネ | MSコンチン®︎、オプソ®︎、アンペック坐薬®︎、モルヒネ注®︎ | |

| オキシコドン | オキシコドンTR®︎、オキノーム散®︎、オキシコドン注®︎ | ||

| フェンタニル | フェントステープ®︎、アブストラル舌下錠®︎、フェンタニル注®︎ | ||

| ヒドロモルフォン | ナルサス®︎、ナルラピド®︎、ナルベイン注®︎ | ||

| メサドン | メサペイン®︎ | ||

| タペンタドール | タペンタ®︎ | ||

| 鎮痛補助薬 | 抗うつ薬 | サインバルタ®︎ | |

| ガバペンチノイド | リリカ®︎、タリージェ®︎ | ||

| 抗てんかん薬 | バルプロ酸®︎ | ||

| ステロイド | デカドロン®︎ |

今回はどのように薬を選んでいくかを簡単に説明します。

STEP1 : 痛みの強さを評価

まずは、NRSを使って痛みの程度を評価します。痛みの程度によって、薬を選択します。

- 軽い痛み(NRS 1〜3)→ アセトアミノフェン もしくは NSAIDs

- 中間の痛み(NRS 4〜6)→ 弱オピオイド もしくは 強オピオイド少量

- 強い痛み(NRS 7以上)→ 強オピオイド

STEP2 : 痛みの性状と患者さんの状況を評価

呼吸の苦しさに効きやすいモルヒネや便秘の副作用の少ないフェンタニルなど、薬によって効果や副作用に違いがあります。患者さんの状況を考えながら、薬を選んでいきます。

- 咳や呼吸が苦しい → モルヒネやヒドロモルフォンを優先

- 腸の動きが悪い → フェンタニルを優先

- 内服ができない → 坐薬、貼り薬、注射で投与

STEP3 : 定期薬とレスキュー薬を使い分ける

麻薬には定期薬とレスキュー薬があります。

定期薬は1日中効く薬で、レスキュー薬は定期の鎮痛薬では十分に痛みがコントロールできない場合に臨時で服薬する薬です。

持続痛には定期薬を、突出痛にはレスキュー薬を使います。予測できる突出痛に対してはカラダを動かす15〜30分前にレスキュー薬を内服すると良いでしょう。

最後まで読んでいただきありがとうございました!血液についても解説しているので別の記事も参考にしていただけると幸いです。

Twitterでのいいねやフォローをして頂けますと大変うれしく、やる気も倍増しますので是非よろしくお願いします。

お疲れ様でしたっ!

コメント